Artículos

Monitoreo de la gobernabilidad democrática

15-04-2020

15-04-2020Chile: cuando las instituciones no bastan (y las emergencias salen al rescate)

Hay una profunda crisis de expectativas unida a una gran desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas y los políticos. Ahora, la irrupción de la pandemia de coronavirus en medio de la revuelta social introdujo nuevas fuerzas al proceso social y político que vive el país. El temor y la incertidumbre han provocado una revalorización de las normas. Hasta los grupos estudiantiles más radicales suspendieron las protestas. Chile entró de pronto en un período de calma social enmarcado en el temor a una grave y desconocida amenaza. Puede que esto reencauce el actual divorcio entre la ciudadanía y las instituciones democráticas.Por Raúl Ferro

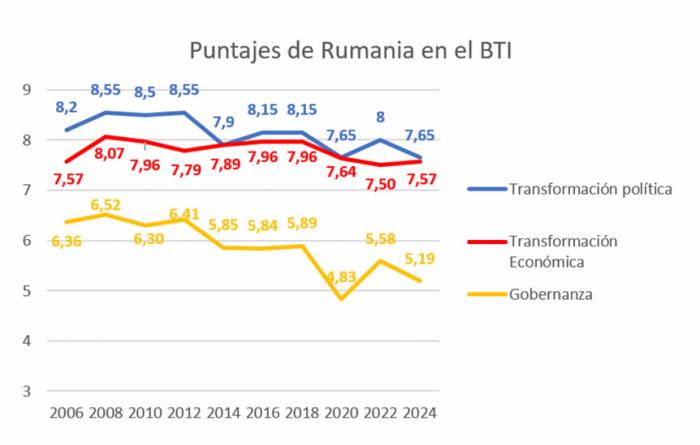

Chile, junto a Uruguay y Costa Rica, ha encabezado tradicionalmente los rankings de institucionalidad democrática en América Latina. En el caso del Bertelsmann Transformation Index (BTI), que analiza y evalúa de qué forma los países en desarrollo y en transición están llevando a sus sociedades hace la democracia y la economía de mercado, estos tres países están en los primeros lugares desde que se inició su medición en el 2006. Según el BTI, son las únicas naciones de América Latina y el Caribe consideradas como democracias en consolidación.

Pero, después de la inesperada y violenta explosión social que se produjo en Chile en octubre de 2019, ¿mantendrá sus características democráticas o esta explosión marcará un punto de quiebre?

Paradójicamente, la explosión social mejoró la posición de Chile en otros índices de calidad democrática, como el de The Economist Intelligence Unit, que alcanzó a incorporar la protesta en la confección de sus índices. La marcha de más de un millón de personas el 25 de octubre marcó un cambio radical en uno de los indicadores del índice, que tradicionalmente marcaba el bajo interés de la ciudadanía chilena en participar activamente en política. De pronto, los chilenos pasaron de una aparente pasividad y desinterés por los asuntos públicos a exigir, activa y masivamente, cambios desde las calles y las redes sociales.

El problema de este fenómeno es que no parecen existir los canales adecuados para encauzar esta profunda inquietud política y social a través de las instituciones. Y si bien las encuestas arrojan que la mayor parte de la población, incluyendo los más jóvenes, valoran la democracia, rechazan mayoritariamente a las instituciones que sirven para encauzarla.

A principios de marzo de 2020 –a casi cinco meses de iniciado el estallido—solo el 11% de la ciudadanía aprobaba la gestión presidente de la República y solo un 10% la del Congreso, según la encuesta Cadem. La labor de otras instituciones básicas, como la fiscalía y los tribunales de justicia, también muestra niveles de aprobación bajos: 24% y 18%, respectivamente.

Mientras tanto, dos tercios de la población seguían apoyando las protestas y un porcentaje minoritario pero significativo de jóvenes, según un estudio de la Universidad Diego Portales y la consultora Feedback, justificaba las protestas violentas, aunque condenaban los saqueos. El principal argumento detrás de esto es que sin mantener la presión social no se alcanzarán las transformaciones que demanda la ciudadanía a través de sus movilizaciones.

Algunas de las demandas son claras y tangibles –reforma y mejoras al sistema de retiro y jubilación, del ingreso mínimo, en las prestaciones de salud, en la educación. Otras son más etéreas, como la demanda por una mayor dignidad, pero que no dejan de tener asideros en el mundo real. El desarrollo económico y social en Chile ha sacado a millones de personas de la pobreza y ha ampliado la clase media, pero no han sido tan profundos en las relaciones sociales.

Por un lado, la visión tecnocrática que dominó la transformación chilena en las últimas décadas ha mirado a los ciudadanos como números y ha diseñado sus políticas en base a cálculos agregados. Esto es correcto, pero incompleto. Es necesario también evaluar el impacto de las políticas públicas en los individuos, desde los efectos en los núcleos familiares hasta el manejo de expectativas.

Por otro lado, el cambio cultural en las relaciones sociales y de poder ha sido limitado y desfasado respecto al avance económico de las últimas décadas. Las elites no solo han seguido acumulando una porción creciente del producto bruto interno frente al resto de la población, sino que también han mantenido una relación paternalista con el resto de la sociedad digna de tiempos pasados.

Los ejemplos abundan. La desigual distribución de espacios verdes o de la dotación policial en Santiago, es uno de ellos. O el clasista sentido del humor con el que algunas ex autoridades del gobierno actual justificaron alzas de precios o las deficiencias de los servicios públicos para los sectores de menores ingresos, como cuando el ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo dijo a mediados del 2019, ante la congestión en los consultorios públicos, que la gente va temprano a los consultorios para hacer vida social o que, ante el alza en la tarifa del metro decretada a principios de octubre del 2019 –que fue el detonante de la explosión social una semana después— el entonces ministro de economía, Andrés Fontaine señaló que “se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, lo que significaba tomar el metro antes de las 7 de la mañana (el metro de Santiago, siguiendo una lógica de mercado, tiene tarifas diferenciadas por horarios de demanda donde el horario de mayor demanda, en que la gente va a trabajar o a estudiar, es más caro).

Más allá de la anécdota, la percepción de desigualdad es muy profunda en la sociedad chilena y está enraizada en aspectos como el sistema de jubilación, la oferta educacional y la de salud, que son muy deficientes para los sectores medios.

Un dato interesante es que, en medio de las protestas, el 56% de los chilenos considera que su situación económica y la de su familia es buena o muy buena, según la encuesta Cadem de mediados de marzo, pero el 92% percibe que la situación económica de Chile está deteriorándose. Hay una profunda crisis de expectativas unida a una gran desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas y los políticos.

Uno de los aspectos preocupantes del estallido social en Chile ha sido el repentino y radical vuelco de los ciudadanos respecto a las normas y valores. De una sociedad conocida por su respeto a las reglas, la chilena pasó violentamente a ignorarlas. El término anomia, una rareza en los medios hasta el estallido, es un término recurrente en el análisis de la crisis.

El riesgo de esta rebelión contra las instituciones y las normas es que puede abrir la puerta a esquemas populistas que dañen el marco democrático que, pese a sus defectos, rige exitosamente en Chile desde hace 30 años y que ha traído prosperidad económica y social.

Como resultado de la revuelta social, los chilenos votarán este año para decidir si inician o no el proceso hacia una nueva constitución que reemplazará a la actual, que fue redactada durante la dictadura del general Pinochet, aunque modificada sustancialmente tras el retorno a la democracia.

Este proceso debería ayudar a iniciar un proceso de reconciliación de la ciudadanía con la institucionalidad. Pero el carácter altamente emocional del debate político en Chile abre riesgos para el futuro de la democracia liberal en Chile. La redacción de la nueva constitución podría incorporar visiones populistas. O podría generar una nueva crisis de expectativas. Existe un riesgo real de un deterioro de la calidad de las instituciones democráticas en Chile.

La irrupción de la pandemia de coronavirus en medio de la revuelta social introdujo, sin embargo, nuevas fuerzas al proceso social y político que vive el país. El temor y la incertidumbre han provocado una revalorización de las normas. Hasta los grupos estudiantiles más radicales suspendieron las protestas. Chile entró de pronto en un período de calma social enmarcado en el temor a una grave y desconocida amenaza.

Puede que esto reencauce el actual divorcio entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. El gobierno –un gobierno de centro derecha y que siempre creyó más en la tecnocracia que en la política, hay que subrayar-- ha dejado de lado la pureza economicista y se ha embarcado en un plan de gasto público sin precedentes para paliar los efectos sociales de la crisis.

Como a todo el mundo, la pandemia del coronavirus marcará fuertemente el futuro económico y social de Chile. La pregunta es si esta tragedia global ayude a recuperar la confianza en unas instituciones y hará posible que el país pueda retomar el camino hacia una sociedad democrática avanzada que tan exitosamente inició hace 30 años. El tiempo lo dirá.

Raúl FerroConsejero ConsultivoAnalista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.

Raúl FerroConsejero ConsultivoAnalista de economía y negocios especializado en América Latina. Fue corresponsal en Sudamérica de distintos medios económicos de EE.UU. y el Reino Unido, director editorial de la revista AméricaEconomía y director de estudios de BNamericas. Es Director del Consejo Consultivo de CADAL.

Chile, junto a Uruguay y Costa Rica, ha encabezado tradicionalmente los rankings de institucionalidad democrática en América Latina. En el caso del Bertelsmann Transformation Index (BTI), que analiza y evalúa de qué forma los países en desarrollo y en transición están llevando a sus sociedades hace la democracia y la economía de mercado, estos tres países están en los primeros lugares desde que se inició su medición en el 2006. Según el BTI, son las únicas naciones de América Latina y el Caribe consideradas como democracias en consolidación.

Pero, después de la inesperada y violenta explosión social que se produjo en Chile en octubre de 2019, ¿mantendrá sus características democráticas o esta explosión marcará un punto de quiebre?

Paradójicamente, la explosión social mejoró la posición de Chile en otros índices de calidad democrática, como el de The Economist Intelligence Unit, que alcanzó a incorporar la protesta en la confección de sus índices. La marcha de más de un millón de personas el 25 de octubre marcó un cambio radical en uno de los indicadores del índice, que tradicionalmente marcaba el bajo interés de la ciudadanía chilena en participar activamente en política. De pronto, los chilenos pasaron de una aparente pasividad y desinterés por los asuntos públicos a exigir, activa y masivamente, cambios desde las calles y las redes sociales.

El problema de este fenómeno es que no parecen existir los canales adecuados para encauzar esta profunda inquietud política y social a través de las instituciones. Y si bien las encuestas arrojan que la mayor parte de la población, incluyendo los más jóvenes, valoran la democracia, rechazan mayoritariamente a las instituciones que sirven para encauzarla.

A principios de marzo de 2020 –a casi cinco meses de iniciado el estallido—solo el 11% de la ciudadanía aprobaba la gestión presidente de la República y solo un 10% la del Congreso, según la encuesta Cadem. La labor de otras instituciones básicas, como la fiscalía y los tribunales de justicia, también muestra niveles de aprobación bajos: 24% y 18%, respectivamente.

Mientras tanto, dos tercios de la población seguían apoyando las protestas y un porcentaje minoritario pero significativo de jóvenes, según un estudio de la Universidad Diego Portales y la consultora Feedback, justificaba las protestas violentas, aunque condenaban los saqueos. El principal argumento detrás de esto es que sin mantener la presión social no se alcanzarán las transformaciones que demanda la ciudadanía a través de sus movilizaciones.

Algunas de las demandas son claras y tangibles –reforma y mejoras al sistema de retiro y jubilación, del ingreso mínimo, en las prestaciones de salud, en la educación. Otras son más etéreas, como la demanda por una mayor dignidad, pero que no dejan de tener asideros en el mundo real. El desarrollo económico y social en Chile ha sacado a millones de personas de la pobreza y ha ampliado la clase media, pero no han sido tan profundos en las relaciones sociales.

Por un lado, la visión tecnocrática que dominó la transformación chilena en las últimas décadas ha mirado a los ciudadanos como números y ha diseñado sus políticas en base a cálculos agregados. Esto es correcto, pero incompleto. Es necesario también evaluar el impacto de las políticas públicas en los individuos, desde los efectos en los núcleos familiares hasta el manejo de expectativas.

Por otro lado, el cambio cultural en las relaciones sociales y de poder ha sido limitado y desfasado respecto al avance económico de las últimas décadas. Las elites no solo han seguido acumulando una porción creciente del producto bruto interno frente al resto de la población, sino que también han mantenido una relación paternalista con el resto de la sociedad digna de tiempos pasados.

Los ejemplos abundan. La desigual distribución de espacios verdes o de la dotación policial en Santiago, es uno de ellos. O el clasista sentido del humor con el que algunas ex autoridades del gobierno actual justificaron alzas de precios o las deficiencias de los servicios públicos para los sectores de menores ingresos, como cuando el ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo dijo a mediados del 2019, ante la congestión en los consultorios públicos, que la gente va temprano a los consultorios para hacer vida social o que, ante el alza en la tarifa del metro decretada a principios de octubre del 2019 –que fue el detonante de la explosión social una semana después— el entonces ministro de economía, Andrés Fontaine señaló que “se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, lo que significaba tomar el metro antes de las 7 de la mañana (el metro de Santiago, siguiendo una lógica de mercado, tiene tarifas diferenciadas por horarios de demanda donde el horario de mayor demanda, en que la gente va a trabajar o a estudiar, es más caro).

Más allá de la anécdota, la percepción de desigualdad es muy profunda en la sociedad chilena y está enraizada en aspectos como el sistema de jubilación, la oferta educacional y la de salud, que son muy deficientes para los sectores medios.

Un dato interesante es que, en medio de las protestas, el 56% de los chilenos considera que su situación económica y la de su familia es buena o muy buena, según la encuesta Cadem de mediados de marzo, pero el 92% percibe que la situación económica de Chile está deteriorándose. Hay una profunda crisis de expectativas unida a una gran desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas y los políticos.

Uno de los aspectos preocupantes del estallido social en Chile ha sido el repentino y radical vuelco de los ciudadanos respecto a las normas y valores. De una sociedad conocida por su respeto a las reglas, la chilena pasó violentamente a ignorarlas. El término anomia, una rareza en los medios hasta el estallido, es un término recurrente en el análisis de la crisis.

El riesgo de esta rebelión contra las instituciones y las normas es que puede abrir la puerta a esquemas populistas que dañen el marco democrático que, pese a sus defectos, rige exitosamente en Chile desde hace 30 años y que ha traído prosperidad económica y social.

Como resultado de la revuelta social, los chilenos votarán este año para decidir si inician o no el proceso hacia una nueva constitución que reemplazará a la actual, que fue redactada durante la dictadura del general Pinochet, aunque modificada sustancialmente tras el retorno a la democracia.

Este proceso debería ayudar a iniciar un proceso de reconciliación de la ciudadanía con la institucionalidad. Pero el carácter altamente emocional del debate político en Chile abre riesgos para el futuro de la democracia liberal en Chile. La redacción de la nueva constitución podría incorporar visiones populistas. O podría generar una nueva crisis de expectativas. Existe un riesgo real de un deterioro de la calidad de las instituciones democráticas en Chile.

La irrupción de la pandemia de coronavirus en medio de la revuelta social introdujo, sin embargo, nuevas fuerzas al proceso social y político que vive el país. El temor y la incertidumbre han provocado una revalorización de las normas. Hasta los grupos estudiantiles más radicales suspendieron las protestas. Chile entró de pronto en un período de calma social enmarcado en el temor a una grave y desconocida amenaza.

Puede que esto reencauce el actual divorcio entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. El gobierno –un gobierno de centro derecha y que siempre creyó más en la tecnocracia que en la política, hay que subrayar-- ha dejado de lado la pureza economicista y se ha embarcado en un plan de gasto público sin precedentes para paliar los efectos sociales de la crisis.

Como a todo el mundo, la pandemia del coronavirus marcará fuertemente el futuro económico y social de Chile. La pregunta es si esta tragedia global ayude a recuperar la confianza en unas instituciones y hará posible que el país pueda retomar el camino hacia una sociedad democrática avanzada que tan exitosamente inició hace 30 años. El tiempo lo dirá.