Artículos

Monitoreo de la gobernabilidad democrática

04-08-2025

04-08-2025Densos nubarrones sobre Costa Rica

(Radar Latam 360) La división, polarización y estigmatización inducidos desde la retórica oficial han generado crispación pública y deteriorado el tejido cívico y la cohesión social. En la actualidad, las baterías del proyecto autoritario están focalizadas en las elecciones presidencial y legislativa del próximo 1 de febrero.

Por Eduardo Ulibarri

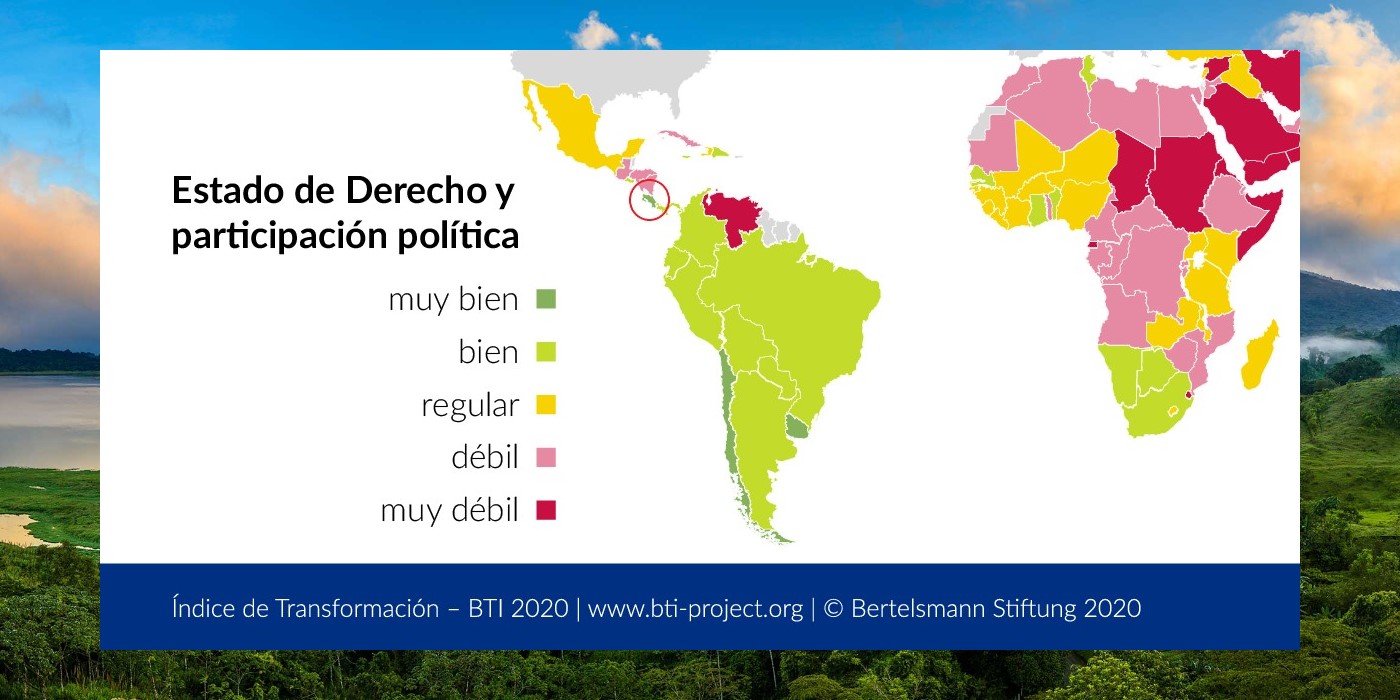

Comparada con otras naciones, Costa Rica es una democracia estable y puntera. Comparada consigo misma, la aqueja un inquietante proceso de deterioro, en parte inducido.

Sus instituciones son sólidas y resilientes. La independencia de poderes es una realidad cotidiana. El sistema electoral está entre los mejores del mundo. Los derechos individuales, civiles, sociales y culturales pueden ejercerse plenamente. La amplia libertad de expresión se ha mantenido firme. El empoderamiento ciudadano ante los centros de poder, públicos o privados, está enraizado.

Tales son algunos de los rasgos que explican el carácter destacado de su sistema político y convivencia social. Pero tras ese anverso se ha venido gestando, por años, un reverso perturbador.

La desigualdad en ingresos y oportunidades ha crecido. Las ventajas de su dinámica economía tecno-exportadora no han llegado a las zonas costeras y fronterizas. Los partidos políticos han perdido capacidad y credibilidad. El espectro político se ha fragmentado al extremo. La participación electoral ha decrecido: fue de apenas 57% en la segunda ronda presidencial de 2022. El “espacio fiscal” se ha estrechado. Los sistemas educativo y de seguridad social se han deteriorado. La inseguridad ha alcanzado niveles récord, mientras el narcotráfico extiende sus huellas.

Tales riesgos y retos, muchos estructurales, pueden y deben abordarse desde la democracia. Ha sido la ruta histórica del país. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves y un cercano círculo de adherentes tienen otro proyecto. Se trata de exacerbar el sentido de exclusión, el desencanto y hasta el enojo producto de esos y otros males, como vías para avanzar hacia un control centralizado del poder. La ruta pasa por atemorizar o neutralizar opositores (reales o ficticios); extremar el poder discrecional del gobierno; debilitar o doblegar los pesos y contrapesos del diseño constitucional republicano-liberal, y alterar la índole del Estado social de derecho.

La estrategia tiene una sombrilla argumental típicamente populista: presentarse como encarnación de los intereses del pueblo frente a una élite que ha usufructuado el poder en su contra. Su centro gravitacional son la figura y discurso del presidente. A pesar de cierto deterioro, el 54% de los encuestados en abril de este año por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica lo valoró positivamente, y hasta ahora no ha bajado del 51%.

Su plataforma de proyección recurrente, es una puesta en escena semanal, maquillada como “conferencia de prensa”. Solo o acompañado de algunos jerarcas, el presidente realiza los principales anuncios del gobierno. Ante preguntas orquestadas, de comunicadores a su servicio, distorsiona realidades, y ataca, asedia, insulta, desprestigia, denigra o ridiculiza instituciones y personas. Sus blancos predilectos son la Asamblea Legislativa y algunos diputados; el Poder Judicial, magistrados y el Fiscal General; la Contralora General de la República; medios y periodistas independientes, y, más recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones.

Todo ello es reproducido con mayor virulencia por un orquestado aparato de comunicación, que incluye troles, seguidores fanáticos, plataformas digitales pagadas, diputados oficialistas y medios complacientes o temerosos de algún tipo de represalias.

Sus ataques al Fiscal General han ido más allá de la campaña generalizada de desprestigio judicial, y configuran un claro intento por interferir en la justicia: ya Chaves acumula dos acusaciones penales, y están en marcha otras.

A las pocas semanas de asumir el poder, ordenó clausurar un centro de actividades propiedad del diario La Nación, por inexistentes incumplimientos sanitarios y de seguridad. Un recurso de amparo dispuso su reapertura. Poco después, el ministro de Hacienda responsabilizó a un banquero y accionista dominante de CRHoy, principal medio digital del país, por un presunto “megacaso” de evasión fiscal. Nunca aportó pruebas y hoy enfrenta un proceso penal por su ligereza.

En junio de este año, destituyó a la junta directiva del Banco Nacional, entidad financiera sistémica estatal. Adujo, sin demostrar, irregularidades en el proceso para escoger una nueva gerenta, y solicitó a los nuevos directores examinar un trámite de crédito de “una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional”. Mucho antes, había tomado el control de la directiva del Banco Popular, de propiedad mixta. También eliminó los aportes estatales a Cinde, agencia de promoción de inversiones premiada internacionalmente, por no escoger su candidato a la gerencia.

La inseguridad, la falta de inversión pública y el deterioro en educación y salud se han acentuado durante su gobierno. Su excusa preferida es que los procedimientos e instituciones de control no lo dejan hacer; la realidad, una gran falta de pericia gubernamental y desdén por los acuerdos. De este modo elude responsabilidades y alimenta el discurso de “nosotros” contra “ellos”.

La división, polarización y estigmatización inducidos desde la retórica oficial han generado crispación pública y deteriorado el tejido cívico y la cohesión social.

En la actualidad, las baterías del proyecto autoritario están focalizadas en las elecciones presidencial y legislativa del próximo 1° de febrero. Su aspiración es lograr una mayoría calificada de diputados (38 de 57) que les permitiría reformar la Constitución a la medida de sus aspiraciones y nombrar personas afines en magistratura y órganos de control por renovarse durante el próximo cuatrienio. En la actualidad, de nueve diputaciones oficialistas elegidas en 2022, solo lo siguen siete.

Esa supermayoría es en extremo remota. Hasta ahora, su movimiento ha padecido de grandes falencias de organización y movilización. Por ejemplo, una “coalición de hecho” de cinco partidos seguidores, anunciada hace poco, ha quedado reducida a dos, por disputas y problemas de inscripción. A esto se unen la dificultad de transferir a otros el capital político del presidente, y la forma en que se eligen las diputaciones.

Pero también les podría beneficiar la debilidad de muchos partidos, el desapego y hasta enojo ciudadano con la política, la falta –hasta ahora— de un verdadero “puntero” opositor, y la posibilidad de que candidatos de otras fuerzas se neutralicen entre sí frente al oficialismo.

El ímpetu de su proyecto autoritario se mantiene, pero también múltiples barreras que lo contienen.

Los poderes Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y hasta la Procuraduría General de la República, que funciona como abogado del Estado, han mantenido una pulcra independencia.

Además, importantes actores de la sociedad civil, las principales instituciones académicas y múltiples órganos de prensa, han resistido los embates.

Si en las elecciones el resultado es adverso a la propuesta oficialista, habrá posibilidades de frenar el deterioro democrático inducido y corregir muchos de sus problemas estructurales. Si la favorece, los riesgos de declive se acentuarán severamente.

Eduardo UlibarriConsejero AcadémicoCatedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).

Eduardo UlibarriConsejero AcadémicoCatedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).

Comparada con otras naciones, Costa Rica es una democracia estable y puntera. Comparada consigo misma, la aqueja un inquietante proceso de deterioro, en parte inducido.

Sus instituciones son sólidas y resilientes. La independencia de poderes es una realidad cotidiana. El sistema electoral está entre los mejores del mundo. Los derechos individuales, civiles, sociales y culturales pueden ejercerse plenamente. La amplia libertad de expresión se ha mantenido firme. El empoderamiento ciudadano ante los centros de poder, públicos o privados, está enraizado.

Tales son algunos de los rasgos que explican el carácter destacado de su sistema político y convivencia social. Pero tras ese anverso se ha venido gestando, por años, un reverso perturbador.

La desigualdad en ingresos y oportunidades ha crecido. Las ventajas de su dinámica economía tecno-exportadora no han llegado a las zonas costeras y fronterizas. Los partidos políticos han perdido capacidad y credibilidad. El espectro político se ha fragmentado al extremo. La participación electoral ha decrecido: fue de apenas 57% en la segunda ronda presidencial de 2022. El “espacio fiscal” se ha estrechado. Los sistemas educativo y de seguridad social se han deteriorado. La inseguridad ha alcanzado niveles récord, mientras el narcotráfico extiende sus huellas.

Tales riesgos y retos, muchos estructurales, pueden y deben abordarse desde la democracia. Ha sido la ruta histórica del país. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves y un cercano círculo de adherentes tienen otro proyecto. Se trata de exacerbar el sentido de exclusión, el desencanto y hasta el enojo producto de esos y otros males, como vías para avanzar hacia un control centralizado del poder. La ruta pasa por atemorizar o neutralizar opositores (reales o ficticios); extremar el poder discrecional del gobierno; debilitar o doblegar los pesos y contrapesos del diseño constitucional republicano-liberal, y alterar la índole del Estado social de derecho.

La estrategia tiene una sombrilla argumental típicamente populista: presentarse como encarnación de los intereses del pueblo frente a una élite que ha usufructuado el poder en su contra. Su centro gravitacional son la figura y discurso del presidente. A pesar de cierto deterioro, el 54% de los encuestados en abril de este año por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica lo valoró positivamente, y hasta ahora no ha bajado del 51%.

Su plataforma de proyección recurrente, es una puesta en escena semanal, maquillada como “conferencia de prensa”. Solo o acompañado de algunos jerarcas, el presidente realiza los principales anuncios del gobierno. Ante preguntas orquestadas, de comunicadores a su servicio, distorsiona realidades, y ataca, asedia, insulta, desprestigia, denigra o ridiculiza instituciones y personas. Sus blancos predilectos son la Asamblea Legislativa y algunos diputados; el Poder Judicial, magistrados y el Fiscal General; la Contralora General de la República; medios y periodistas independientes, y, más recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones.

Todo ello es reproducido con mayor virulencia por un orquestado aparato de comunicación, que incluye troles, seguidores fanáticos, plataformas digitales pagadas, diputados oficialistas y medios complacientes o temerosos de algún tipo de represalias.

Sus ataques al Fiscal General han ido más allá de la campaña generalizada de desprestigio judicial, y configuran un claro intento por interferir en la justicia: ya Chaves acumula dos acusaciones penales, y están en marcha otras.

A las pocas semanas de asumir el poder, ordenó clausurar un centro de actividades propiedad del diario La Nación, por inexistentes incumplimientos sanitarios y de seguridad. Un recurso de amparo dispuso su reapertura. Poco después, el ministro de Hacienda responsabilizó a un banquero y accionista dominante de CRHoy, principal medio digital del país, por un presunto “megacaso” de evasión fiscal. Nunca aportó pruebas y hoy enfrenta un proceso penal por su ligereza.

En junio de este año, destituyó a la junta directiva del Banco Nacional, entidad financiera sistémica estatal. Adujo, sin demostrar, irregularidades en el proceso para escoger una nueva gerenta, y solicitó a los nuevos directores examinar un trámite de crédito de “una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional”. Mucho antes, había tomado el control de la directiva del Banco Popular, de propiedad mixta. También eliminó los aportes estatales a Cinde, agencia de promoción de inversiones premiada internacionalmente, por no escoger su candidato a la gerencia.

La inseguridad, la falta de inversión pública y el deterioro en educación y salud se han acentuado durante su gobierno. Su excusa preferida es que los procedimientos e instituciones de control no lo dejan hacer; la realidad, una gran falta de pericia gubernamental y desdén por los acuerdos. De este modo elude responsabilidades y alimenta el discurso de “nosotros” contra “ellos”.

La división, polarización y estigmatización inducidos desde la retórica oficial han generado crispación pública y deteriorado el tejido cívico y la cohesión social.

En la actualidad, las baterías del proyecto autoritario están focalizadas en las elecciones presidencial y legislativa del próximo 1° de febrero. Su aspiración es lograr una mayoría calificada de diputados (38 de 57) que les permitiría reformar la Constitución a la medida de sus aspiraciones y nombrar personas afines en magistratura y órganos de control por renovarse durante el próximo cuatrienio. En la actualidad, de nueve diputaciones oficialistas elegidas en 2022, solo lo siguen siete.

Esa supermayoría es en extremo remota. Hasta ahora, su movimiento ha padecido de grandes falencias de organización y movilización. Por ejemplo, una “coalición de hecho” de cinco partidos seguidores, anunciada hace poco, ha quedado reducida a dos, por disputas y problemas de inscripción. A esto se unen la dificultad de transferir a otros el capital político del presidente, y la forma en que se eligen las diputaciones.

Pero también les podría beneficiar la debilidad de muchos partidos, el desapego y hasta enojo ciudadano con la política, la falta –hasta ahora— de un verdadero “puntero” opositor, y la posibilidad de que candidatos de otras fuerzas se neutralicen entre sí frente al oficialismo.

El ímpetu de su proyecto autoritario se mantiene, pero también múltiples barreras que lo contienen.

Los poderes Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y hasta la Procuraduría General de la República, que funciona como abogado del Estado, han mantenido una pulcra independencia.

Además, importantes actores de la sociedad civil, las principales instituciones académicas y múltiples órganos de prensa, han resistido los embates.

Si en las elecciones el resultado es adverso a la propuesta oficialista, habrá posibilidades de frenar el deterioro democrático inducido y corregir muchos de sus problemas estructurales. Si la favorece, los riesgos de declive se acentuarán severamente.