Artículos

Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

19-09-2025

19-09-2025¿El Singapur de África?: Modernización autoritaria y claroscuros del «milagro ruandés»

Entre 2007 y 2017, el PIB ruandés evidenció una tasa promedio de crecimiento del 6,06% anual, superando 4,9% registrado en el continente africano. Al mismo tiempo, el gobierno ruandés restringe severamente la libertad de expresión y asociación, criminaliza el desacuerdo mediante leyes vagas como la del “divisionismo”, y mantiene prácticas represivas como detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. Entre 2004 y 2022, de acuerdo al Bertelsmann Transformation Index, el país descendió de una autocracia moderada a una de línea dura.

Por Clara Wolmy

En distintos portales de televisión y diarios internacionales, se destaca la labor de recuperación económica ruandesa luego de treinta años desde el calamitoso hecho que hizo que el mundo concentrara su mirada en este pequeño país de África Oriental.

Emerge en este contexto la expresión “milagro económico”, utilizada para describir el fenómeno de crecimiento acelerado que ha experimentado el país en las últimas décadas. Incluso algunos medios internacionales de referencia, como The Economist, han llegado a comparar el modelo económico impulsado por Kagame con el de Singapur. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿en qué medida este relato de prosperidad se sostiene si es contrastado con indicadores enfocados en valores democráticos, derechos civiles y transformación social?

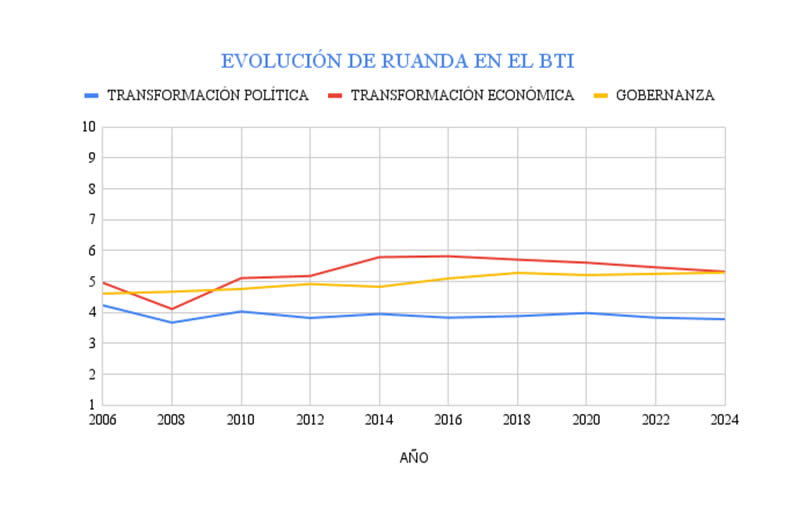

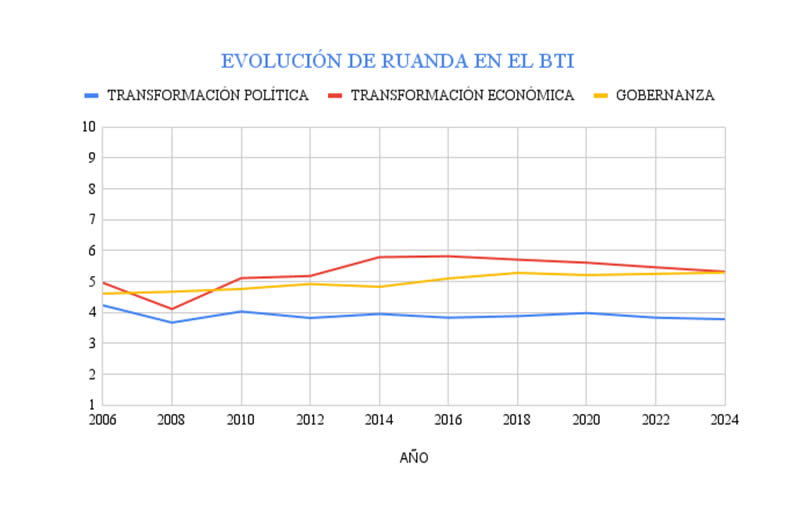

Al respecto, se propone analizar “el milagro económico” bajo la lupa del índice BTI (Bertelsmann Transformation Index), confrontándolo con otros datos y estudios. Este instrumento mide cada dos años la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en países en vías de desarrollo y de transición puntuándolos del 1 al 10. El BTI analiza 137 países mediante una combinación de datos cuantitativos y evaluaciones cualitativas elaboradas por expertos regionales.

Del colapso al crecimiento: génesis del “milagro económico” ruandés

Ruanda fue protagonista de uno de los crimines más devastadores del siglo XX. El genocidio que tuvo lugar en 1994, no sólo dejo una herida profunda en el tejido social del país, sino que colapsó la economía y pulverizó cualquier estructura estatal funcional. El desmoronamiento de la infraestructura, junto con la pérdida masiva de vidas humanas y desplazamiento forzado de millones de personas socavaron la economía, haciéndola altamente dependiente de la ayuda humanitaria internacional.

Frente a este escenario desalentador, el nuevo gobierno liderado por el Frente Patriótico Ruandés (FPR) implementó un ambicioso plan de reconstrucción. Las primeras medidas se orientaron a estabilizar el país políticamente y restaurar las funciones básicas del Estado. Pero rápidamente se vislumbró un horizonte más amplio: transformar a Ruanda en una economía abierta, liberal y atractiva para la inversión extranjera. Fue así como se comenzó a hablar del “milagro ruandés”.

El gobierno adoptó una serie de reformas estructurales y macroeconómicas que transformaron el perfil del país. Pero los obstáculos eran inmensos: más allá de las limitaciones propias de su geografía (como la falta de litoral y la escasez de recursos), Ruanda contaba con una deuda externa aplastante, altos niveles de informalidad, baja industrialización, desempleo crónico, un sistema educativo frágil y una crisis sanitaria marcada por el VIH.

En 2000, se lanzó la estrategia Visión 2020, que emprendió una serie de reformas con un marcado énfasis en el sector privado. Estas reformas se centraron en mejorar el entorno regulatorio y económico del país para impulsar las actividades en dicho sector, además de favorecer la apertura de la economía. Otras reformas incluyeron la liberalización del comercio mediante la reducción de las tasas arancelarias y la eliminación del impuesto a la exportación sobre productos como el café. Con el objetivo de fomentar las inversiones y el desarrollo empresarial, el gobierno también impulsó una serie de medidas para proporcionar un entorno empresarial favorable, a través de la eliminación de restricciones a la movilidad de capital y fuerza laboral, así como la simplificación de los requisitos para la obtención de licencias comerciales. Un hito importante en este proceso fue sin dudas la promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones que llevó, en 2008, a la creación de la Junta de Desarrollo de Ruanda (RDB). Un organismo pensado para centralizar trámites, atraer inversión y acelerar procesos empresariales.

¿El resultado? Un crecimiento sostenido. Entre 2007 y 2017, el PIB ruandés evidenció una tasa promedio de crecimiento del 6,06% anual, superando 4,9% registrado en el continente africano. Se multiplicaron las exportaciones, llegó capital extranjero, y el sector de servicios comenzó a consolidarse como motor económico. Ruanda encabezó el listado de países de África Subsahariana en cuanto al número de reformas estructurales emprendidas en los últimos 15 años previos a 2018, con 52 reformas registradas, seguido de Kenia y Mauricio.

La evolución de los indicadores del BTI entre 2008 y 2016 reflejan el proceso de modernización económica impulsado por Visión 2020. En ese período, Ruanda pasó de ser catalogada como una “economía muy limitada” (4.11) a una “limitada” (5.82), con mejoras notables en los criterios de Sostenibilidad y Régimen de Bienestar (+2.5 puntos cada uno). A nivel de política medioambiental, se institucionalizaron compromisos mediante la creación de la REMA (Agencia Gubernamental de Manejo Ambiental) y la participación en programas internacionales; en educación y capacitación técnica, los gastos aumentaron continuamente llegando a representar entre el 4% y el 5% del PIB. El criterio Propiedad Privada también evolucionó significativamente (+2.0), impulsado por la implementación de la Ley de Tierras y avances en privatizaciones, aunque con beneficios concentrados en elites afines al partido gobernante. A su vez, Organización del Mercado y Competencia (+1.5) mejoró gracias a la liberalización comercial, el fomento a la inversión extranjera y la expansión de la bancarización (del 30 % al 72 % de la población). Finalmente, la estabilización macroeconómica se evidencia en los aumentos de Estabilidad Monetaria y Fiscal (+1.5) y el Desempeño Económico (+1), con inflación controlada, cierta autonomía del banco central y disciplina fiscal.

La arquitectura autoritaria del crecimiento

A pesar de los avances económicos, la consolidación del poder económico bajo una arquitectura estatal centralizada tuvo implicancias significativas en la esfera política. Como señala el estudio Kagame’s Rwanda: Can an Authoritarian Development Model Be Squared with Democracy and Human Rights?, la coordinación “eficiente” que caracterizó al modelo ruandés, si bien resultó efectiva para movilizar recursos e implementar políticas (lo cual ve reflejado en la evolución gradual y positiva del Índice de Gobernanza del BTI), también erosionó los márgenes para la participación política plural, la disidencia y la deliberación cívica.

Ruanda figura entre los países “no libres”, según el índice Freedom in the World 2024 de la organización independiente Freedom House, que evalúa el estado de la libertad global. Con una calificación total de 23 sobre 100, el país obtiene apenas 8 puntos sobre 40 en derechos políticos y 15 sobre 60 en libertades civiles. En este sentido, no sorprende que el gobierno haya manifestado admiración por el modelo económico singapurense, donde la coordinación y el control estatal juegan un rol decisivo.

En Ruanda, el gobierno logró consolidar un dominio total sobre los sectores estatal, privado y de cooperación internacional, operando sin distinción de fuentes de financiamiento. Lejos de ser neutral, esta centralización económica tuvo un correlato directo en la esfera política: restringió el espacio cívico, sofocó la disidencia y fortaleció un poder altamente concentrado en el presidente Kagame. Según el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EE. UU. (2022), el gobierno ruandés restringe severamente la libertad de expresión y asociación, criminaliza el desacuerdo mediante leyes vagas como la del “divisionismo”, y mantiene prácticas represivas como detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. El poder judicial carece de independencia efectiva, y la sociedad civil opera bajo fuerte control estatal. En este contexto, el liderazgo de Kagame se consolidó no solo dentro del país, sino también hacia afuera, al transformarse en la figura principal para para atraer inversiones y cooperación internacional, reforzando la percepción de que no existe alternativa posible. El efecto: un modelo de crecimiento económico exitoso, pero profundamente incompatible con una democracia plural y genuina.

Por eso no sorprende que el BTI registre el progresivo endurecimiento del régimen ruandés. Entre 2004 y 2022, el país descendió de una autocracia moderada (4.23) a una de línea dura (3.78). Uno de los retrocesos más marcados se dio en el criterio de Integración Política y Social, donde la puntuación de Grupos de Interés se desplomó de 6 a 2 puntos. Aunque existen organizaciones sociales y religiosas, su actividad está vigilada y limitada: toda iniciativa debe enmarcarse en estructuras controladas por el Estado, y la acción sindical o política independiente es desalentada mediante arbitraje obligatorio y restricciones legales.

También se debilitó el Estado de Derecho: los derechos civiles y la independencia judicial cayeron 2 puntos cada uno. El poder judicial responde al Ejecutivo, y la persecución del disenso se institucionaliza a través de un sistema judicial ineficaz, vigilancia estatal y leyes contra el “divisionismo étnico” que fueron consagradas en la Constitución de 2003 a través de diferentes artículos que prohíben la discriminación y el “divisionismo”. El incumplimiento de estas leyes está penado con extensas condenas de prisión y multas.

Finalmente, el gobierno afirma una identidad nacional unificada bajo la política Ndi Umunyarwanda (“Yo soy ruandés”) con el objetivo declarado de superar las divisiones étnicas que condujeron al genocidio. Si bien esta estrategia apunta a construir cohesión social, en la práctica ha servido para deslegitimar el disenso político. En nombre de la “unidad nacional”, cualquier crítica dirigida al presidente o a altos funcionarios del gobierno puede ser considerada una amenaza a esa unidad, lo que convierte un discurso reconciliador en un mecanismo de control político.

¿Un camino replicable?

Las últimas décadas han sido testigo del indiscutible ascenso de Ruanda como una potencia económica regional, la cual, luego de haber atravesado una de las mayores tragedias humanas del siglo XX, ofrece un enfoque esperanzador a aquellas naciones empobrecidas y carentes de ventajas competitivas naturales.

No obstante, esta narrativa de progreso -con avances en materia de infraestructura, educación y estabilidad macroeconómica- viene acompañada de un modelo centralizado, con escaso margen para la participación política, la deliberación cívica y las disidencias. El BTI ilustra con precisión esta contradicción: mientras mejoraron varios indicadores de gobernanza y desempeño económico, el país tuvo serios retrocesos en derechos civiles, independencia judicial e integración social.

La tensión entre el crecimiento económico sostenido y el autoritarismo político plantea una pregunta central para muchos países en vías de desarrollo: ¿es posible para las naciones que han atravesado adversidades en el corto plazo, como guerras civiles, revoluciones o transiciones desde regímenes opresivos, apostar por el modelo ruandés de crecimiento económico? ¿Puede el sistema económico fuertemente centralizado y controlado de Ruanda evolucionar en una democracia emergente?

En paralelo, el aparente éxito muestra signos de debilitamiento en años recientes. Siguiendo el último informe del BTI (2024), la transformación económica ha retrocedido (de 5.82 a 5.32 en 2024), con caídas en los criterios de Desempeño Económico, Sostenibilidad, Régimen de Bienestar y Nivel Socioeconómico (‑1 punto en cada uno). Estas desmejoras sugieren que, si bien el modelo logró eficiencia macroeconómica en el corto plazo, enfrenta serias limitaciones para sostener un desarrollo equilibrado, inclusivo y perdurable en el tiempo.

Más que una fórmula a seguir, Ruanda encarna una advertencia. Su arquitectura de desarrollo, si bien puede ofrecer eficiencia técnica, lo hace en detrimento de los pilares fundamentales de una democracia sustantiva. Este contraste exige preguntarse si es sostenible un crecimiento que mina de manera sistemática la libertad.

Clara WolmyEstudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y voluntaria de CADAL.

Clara WolmyEstudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y voluntaria de CADAL.

En distintos portales de televisión y diarios internacionales, se destaca la labor de recuperación económica ruandesa luego de treinta años desde el calamitoso hecho que hizo que el mundo concentrara su mirada en este pequeño país de África Oriental.

Emerge en este contexto la expresión “milagro económico”, utilizada para describir el fenómeno de crecimiento acelerado que ha experimentado el país en las últimas décadas. Incluso algunos medios internacionales de referencia, como The Economist, han llegado a comparar el modelo económico impulsado por Kagame con el de Singapur. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿en qué medida este relato de prosperidad se sostiene si es contrastado con indicadores enfocados en valores democráticos, derechos civiles y transformación social?

Al respecto, se propone analizar “el milagro económico” bajo la lupa del índice BTI (Bertelsmann Transformation Index), confrontándolo con otros datos y estudios. Este instrumento mide cada dos años la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en países en vías de desarrollo y de transición puntuándolos del 1 al 10. El BTI analiza 137 países mediante una combinación de datos cuantitativos y evaluaciones cualitativas elaboradas por expertos regionales.

Del colapso al crecimiento: génesis del “milagro económico” ruandés

Ruanda fue protagonista de uno de los crimines más devastadores del siglo XX. El genocidio que tuvo lugar en 1994, no sólo dejo una herida profunda en el tejido social del país, sino que colapsó la economía y pulverizó cualquier estructura estatal funcional. El desmoronamiento de la infraestructura, junto con la pérdida masiva de vidas humanas y desplazamiento forzado de millones de personas socavaron la economía, haciéndola altamente dependiente de la ayuda humanitaria internacional.

Frente a este escenario desalentador, el nuevo gobierno liderado por el Frente Patriótico Ruandés (FPR) implementó un ambicioso plan de reconstrucción. Las primeras medidas se orientaron a estabilizar el país políticamente y restaurar las funciones básicas del Estado. Pero rápidamente se vislumbró un horizonte más amplio: transformar a Ruanda en una economía abierta, liberal y atractiva para la inversión extranjera. Fue así como se comenzó a hablar del “milagro ruandés”.

El gobierno adoptó una serie de reformas estructurales y macroeconómicas que transformaron el perfil del país. Pero los obstáculos eran inmensos: más allá de las limitaciones propias de su geografía (como la falta de litoral y la escasez de recursos), Ruanda contaba con una deuda externa aplastante, altos niveles de informalidad, baja industrialización, desempleo crónico, un sistema educativo frágil y una crisis sanitaria marcada por el VIH.

En 2000, se lanzó la estrategia Visión 2020, que emprendió una serie de reformas con un marcado énfasis en el sector privado. Estas reformas se centraron en mejorar el entorno regulatorio y económico del país para impulsar las actividades en dicho sector, además de favorecer la apertura de la economía. Otras reformas incluyeron la liberalización del comercio mediante la reducción de las tasas arancelarias y la eliminación del impuesto a la exportación sobre productos como el café. Con el objetivo de fomentar las inversiones y el desarrollo empresarial, el gobierno también impulsó una serie de medidas para proporcionar un entorno empresarial favorable, a través de la eliminación de restricciones a la movilidad de capital y fuerza laboral, así como la simplificación de los requisitos para la obtención de licencias comerciales. Un hito importante en este proceso fue sin dudas la promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones que llevó, en 2008, a la creación de la Junta de Desarrollo de Ruanda (RDB). Un organismo pensado para centralizar trámites, atraer inversión y acelerar procesos empresariales.

¿El resultado? Un crecimiento sostenido. Entre 2007 y 2017, el PIB ruandés evidenció una tasa promedio de crecimiento del 6,06% anual, superando 4,9% registrado en el continente africano. Se multiplicaron las exportaciones, llegó capital extranjero, y el sector de servicios comenzó a consolidarse como motor económico. Ruanda encabezó el listado de países de África Subsahariana en cuanto al número de reformas estructurales emprendidas en los últimos 15 años previos a 2018, con 52 reformas registradas, seguido de Kenia y Mauricio.

La evolución de los indicadores del BTI entre 2008 y 2016 reflejan el proceso de modernización económica impulsado por Visión 2020. En ese período, Ruanda pasó de ser catalogada como una “economía muy limitada” (4.11) a una “limitada” (5.82), con mejoras notables en los criterios de Sostenibilidad y Régimen de Bienestar (+2.5 puntos cada uno). A nivel de política medioambiental, se institucionalizaron compromisos mediante la creación de la REMA (Agencia Gubernamental de Manejo Ambiental) y la participación en programas internacionales; en educación y capacitación técnica, los gastos aumentaron continuamente llegando a representar entre el 4% y el 5% del PIB. El criterio Propiedad Privada también evolucionó significativamente (+2.0), impulsado por la implementación de la Ley de Tierras y avances en privatizaciones, aunque con beneficios concentrados en elites afines al partido gobernante. A su vez, Organización del Mercado y Competencia (+1.5) mejoró gracias a la liberalización comercial, el fomento a la inversión extranjera y la expansión de la bancarización (del 30 % al 72 % de la población). Finalmente, la estabilización macroeconómica se evidencia en los aumentos de Estabilidad Monetaria y Fiscal (+1.5) y el Desempeño Económico (+1), con inflación controlada, cierta autonomía del banco central y disciplina fiscal.

La arquitectura autoritaria del crecimiento

A pesar de los avances económicos, la consolidación del poder económico bajo una arquitectura estatal centralizada tuvo implicancias significativas en la esfera política. Como señala el estudio Kagame’s Rwanda: Can an Authoritarian Development Model Be Squared with Democracy and Human Rights?, la coordinación “eficiente” que caracterizó al modelo ruandés, si bien resultó efectiva para movilizar recursos e implementar políticas (lo cual ve reflejado en la evolución gradual y positiva del Índice de Gobernanza del BTI), también erosionó los márgenes para la participación política plural, la disidencia y la deliberación cívica.

Ruanda figura entre los países “no libres”, según el índice Freedom in the World 2024 de la organización independiente Freedom House, que evalúa el estado de la libertad global. Con una calificación total de 23 sobre 100, el país obtiene apenas 8 puntos sobre 40 en derechos políticos y 15 sobre 60 en libertades civiles. En este sentido, no sorprende que el gobierno haya manifestado admiración por el modelo económico singapurense, donde la coordinación y el control estatal juegan un rol decisivo.

En Ruanda, el gobierno logró consolidar un dominio total sobre los sectores estatal, privado y de cooperación internacional, operando sin distinción de fuentes de financiamiento. Lejos de ser neutral, esta centralización económica tuvo un correlato directo en la esfera política: restringió el espacio cívico, sofocó la disidencia y fortaleció un poder altamente concentrado en el presidente Kagame. Según el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EE. UU. (2022), el gobierno ruandés restringe severamente la libertad de expresión y asociación, criminaliza el desacuerdo mediante leyes vagas como la del “divisionismo”, y mantiene prácticas represivas como detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. El poder judicial carece de independencia efectiva, y la sociedad civil opera bajo fuerte control estatal. En este contexto, el liderazgo de Kagame se consolidó no solo dentro del país, sino también hacia afuera, al transformarse en la figura principal para para atraer inversiones y cooperación internacional, reforzando la percepción de que no existe alternativa posible. El efecto: un modelo de crecimiento económico exitoso, pero profundamente incompatible con una democracia plural y genuina.

Por eso no sorprende que el BTI registre el progresivo endurecimiento del régimen ruandés. Entre 2004 y 2022, el país descendió de una autocracia moderada (4.23) a una de línea dura (3.78). Uno de los retrocesos más marcados se dio en el criterio de Integración Política y Social, donde la puntuación de Grupos de Interés se desplomó de 6 a 2 puntos. Aunque existen organizaciones sociales y religiosas, su actividad está vigilada y limitada: toda iniciativa debe enmarcarse en estructuras controladas por el Estado, y la acción sindical o política independiente es desalentada mediante arbitraje obligatorio y restricciones legales.

También se debilitó el Estado de Derecho: los derechos civiles y la independencia judicial cayeron 2 puntos cada uno. El poder judicial responde al Ejecutivo, y la persecución del disenso se institucionaliza a través de un sistema judicial ineficaz, vigilancia estatal y leyes contra el “divisionismo étnico” que fueron consagradas en la Constitución de 2003 a través de diferentes artículos que prohíben la discriminación y el “divisionismo”. El incumplimiento de estas leyes está penado con extensas condenas de prisión y multas.

Finalmente, el gobierno afirma una identidad nacional unificada bajo la política Ndi Umunyarwanda (“Yo soy ruandés”) con el objetivo declarado de superar las divisiones étnicas que condujeron al genocidio. Si bien esta estrategia apunta a construir cohesión social, en la práctica ha servido para deslegitimar el disenso político. En nombre de la “unidad nacional”, cualquier crítica dirigida al presidente o a altos funcionarios del gobierno puede ser considerada una amenaza a esa unidad, lo que convierte un discurso reconciliador en un mecanismo de control político.

¿Un camino replicable?

Las últimas décadas han sido testigo del indiscutible ascenso de Ruanda como una potencia económica regional, la cual, luego de haber atravesado una de las mayores tragedias humanas del siglo XX, ofrece un enfoque esperanzador a aquellas naciones empobrecidas y carentes de ventajas competitivas naturales.

No obstante, esta narrativa de progreso -con avances en materia de infraestructura, educación y estabilidad macroeconómica- viene acompañada de un modelo centralizado, con escaso margen para la participación política, la deliberación cívica y las disidencias. El BTI ilustra con precisión esta contradicción: mientras mejoraron varios indicadores de gobernanza y desempeño económico, el país tuvo serios retrocesos en derechos civiles, independencia judicial e integración social.

La tensión entre el crecimiento económico sostenido y el autoritarismo político plantea una pregunta central para muchos países en vías de desarrollo: ¿es posible para las naciones que han atravesado adversidades en el corto plazo, como guerras civiles, revoluciones o transiciones desde regímenes opresivos, apostar por el modelo ruandés de crecimiento económico? ¿Puede el sistema económico fuertemente centralizado y controlado de Ruanda evolucionar en una democracia emergente?

En paralelo, el aparente éxito muestra signos de debilitamiento en años recientes. Siguiendo el último informe del BTI (2024), la transformación económica ha retrocedido (de 5.82 a 5.32 en 2024), con caídas en los criterios de Desempeño Económico, Sostenibilidad, Régimen de Bienestar y Nivel Socioeconómico (‑1 punto en cada uno). Estas desmejoras sugieren que, si bien el modelo logró eficiencia macroeconómica en el corto plazo, enfrenta serias limitaciones para sostener un desarrollo equilibrado, inclusivo y perdurable en el tiempo.

Más que una fórmula a seguir, Ruanda encarna una advertencia. Su arquitectura de desarrollo, si bien puede ofrecer eficiencia técnica, lo hace en detrimento de los pilares fundamentales de una democracia sustantiva. Este contraste exige preguntarse si es sostenible un crecimiento que mina de manera sistemática la libertad.