Artículos

Análisis Sínico

25-11-2025

25-11-2025La paradiplomacia argentina frente al poder incisivo chino: vínculos provinciales y el caso del litio

La paradiplomacia no solo amplía las posibilidades de cooperación internacional, sino que también se convierte en un espacio donde se despliegan formas de poder menos visibles, capaces de incidir en las agendas locales de desarrollo, en los discursos públicos y en la construcción de la identidad internacional de los territorios.

Por María Lourdes Lobo

En las últimas dos décadas, la presencia de la República Popular China en América Latina ha adquirido una relevancia sin precedentes, manifestándose no solo en los vínculos interestatales tradicionales, sino también en nuevas formas de cooperación descentralizada. En este contexto, la paradiplomacia —entendida como la acción internacional de los gobiernos no centrales, tales como provincias, municipios o universidades — se ha convertido en un canal clave para la expansión de los intereses chinos en la región.

La República Argentina constituye un caso particularmente ilustrativo de este proceso. Desde la reforma constitucional de 1994, las provincias adquirieron la facultad de celebrar acuerdos internacionales, siempre que no contravengan la política exterior nacional. Este marco institucional ha permitido el surgimiento de múltiples iniciativas paradiplomáticas que, en su mayoría, han encontrado en China un socio estratégico para el desarrollo de proyectos vinculados a la infraestructura, la energía, la minería y la cooperación técnica. Así, la inserción internacional subnacional argentina no solo complementa la acción del Estado central, sino que también responde a las necesidades locales de financiamiento y diversificación productiva.

Sin embargo, la creciente articulación entre gobiernos locales y actores chinos plantea interrogantes acerca de la naturaleza del poder que el país asiático ejerce en la región. Mientras el poder blando (soft power) —conceptualizado por Nye (2004)— se basa en la atracción y la persuasión, el poder incisivo (sharp power) —propuesto por Walker y Ludwig (2017)— remite a estrategias más sutiles pero estructurales de influencia cultural, económica y mediática. En este sentido, Cardenal (2018) sostiene que América Latina se ha transformado en un espacio experimental del poder global chino, donde la cooperación económica y cultural actúa como un vehículo de legitimación y expansión de sus intereses estratégicos.

Al respecto, aquí se analiza cómo la paradiplomacia con China contribuye a reproducir formas de poder incisivo desde lo local, examinando el papel de las provincias argentinas como agentes de vinculación estratégica. A partir del estudio de casos concretos —como los proyectos de energía renovable, cooperación científica y explotación de litio— se busca aportar una mirada crítica sobre las tensiones entre desarrollo, autonomía y dependencia que caracterizan la relación sino-argentina contemporánea.

La paradiplomacia como nuevo canal de vinculación con China

El fenómeno de la paradiplomacia —entendido como la acción internacional de los gobiernos subnacionales— ha adquirido una relevancia creciente en las últimas décadas, especialmente en contextos de globalización y descentralización política. Según Cornago (2010), este tipo de acción exterior surge como una respuesta a la necesidad de los gobiernos locales y regionales de defender sus intereses económicos, culturales o ambientales en un entorno internacional cada vez más interdependiente. De manera similar, Lecours (2008) sostiene que las unidades subnacionales han dejado de ser simples ejecutoras de políticas nacionales para convertirse en actores con autonomía relativa en la formulación de estrategias internacionales, mediante acuerdos de cooperación, hermanamientos o convenios institucionales.

En América Latina, la paradiplomacia se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo territorial y la proyección exterior de las provincias y municipios. Las desigualdades estructurales y la concentración de recursos en los grandes centros urbanos han impulsado a los gobiernos locales a buscar fuentes alternativas de financiamiento y cooperación internacional. Este proceso ha sido particularmente visible en el caso argentino, donde la reforma constitucional de 1994 habilitó a las provincias a celebrar acuerdos internacionales con la autorización del Congreso, abriendo así un espacio institucional para la internacionalización subnacional.

En este escenario, la República Popular China se ha convertido en un socio estratégico para los actores locales latinoamericanos. Su creciente presencia en la región no se limita a la esfera comercial, sino que se extiende hacia la educación, la cultura y la infraestructura, ofreciendo oportunidades de desarrollo que, a primera vista, prometen beneficios económicos inmediatos. Sin embargo, esta relación introduce nuevas tensiones en los márgenes de la política exterior nacional, al establecer canales de vinculación directa entre actores subnacionales y una potencia global con una estrategia de largo plazo claramente definida.

China ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a estos escenarios de descentralización, articulando una diplomacia que combina intereses económicos con objetivos políticos y culturales. A través de instrumentos como los hermanamientos municipales, los Institutos Confucio y los convenios de cooperación educativa y tecnológica, el país asiático ha tejido una red de vínculos subnacionales que complementan —y en ocasiones desbordan— los marcos diplomáticos tradicionales. Estos espacios de interacción directa entre autoridades locales argentinas y actores chinos constituyen un terreno fértil para la expansión de la influencia cultural y económica de China, al tiempo que refuerzan su narrativa de cooperación “Sur–Sur”.

Por tanto, la paradiplomacia no solo amplía las posibilidades de cooperación internacional, sino que también se convierte en un espacio donde se despliegan formas de poder menos visibles, capaces de incidir en las agendas locales de desarrollo, en los discursos públicos y en la construcción de la identidad internacional de los territorios. En este sentido, el estudio de las relaciones paradiplomáticas con China permite comprender cómo la inserción internacional de los gobiernos subnacionales puede simultáneamente fortalecer su autonomía y, paradójicamente, generar nuevas dependencias dentro del sistema global.

El poder incisivo chino: mecanismos e instrumentos de influencia

El concepto de poder incisivo (sharp power) fue introducido por el National Endowment for Democracy (NED) para describir las estrategias mediante las cuales ciertos regímenes autoritarios buscan penetrar, distorsionar o condicionar los entornos políticos y culturales de las democracias. A diferencia del poder blando (soft power), basado en la atracción y la persuasión, el poder incisivo opera mediante mecanismos de influencia estructural y narrativa, combinando recursos económicos, mediáticos y culturales que moldean percepciones, generan dependencia y reducen la capacidad crítica de los receptores.

En el caso de China, esta noción resulta especialmente útil para comprender su expansión global contemporánea. Según Cardenal (2020), el Partido Comunista Chino (PCCh) ha desarrollado un entramado de instituciones, empresas y programas culturales destinados a “crear un entorno internacional favorable a sus intereses políticos y económicos”, controlando la narrativa global sobre su ascenso. Este poder no se impone de manera coercitiva, sino que se infiltra en las estructuras de cooperación, comunicación y producción de conocimiento en los países receptores, moldeando la percepción de China como un actor benévolo y modernizador.

En América Latina, esta forma de influencia se ha manifestado en la promoción de los Institutos Confucio, los convenios con medios de comunicación, los programas de becas y formación para funcionarios públicos, y la participación creciente en proyectos de infraestructura. Estos instrumentos actúan simultáneamente en el plano material —a través del financiamiento e inversión— y simbólico, generando legitimidad y simpatía hacia el modelo chino. En contextos de vulnerabilidad económica y dependencia financiera, como el argentino, estas estrategias se integran con facilidad a las dinámicas locales de desarrollo.

La relación entre las provincias argentinas y China constituye, en este sentido, un laboratorio privilegiado para observar cómo el poder incisivo se despliega de manera localizada. Diversos estudios recientes muestran que el poder incisivo chino se consolida más eficazmente en niveles subnacionales con menor regulación estatal. Incluso con los cambios de gobierno a nivel nacional, los proyectos subnacionales con China se mantienen y, en algunos casos, se profundizan, lo que evidencia la consolidación de una red paradiplomática estable y de largo plazo. En consecuencia, el poder incisivo chino se consolida no solo a través de la inversión y la cooperación técnica, sino mediante la continuidad institucional de sus vínculos locales, incluso en escenarios de cambio político.

El caso del Parque Solar Cauchari en Jujuy, financiado por el EximBank de China y construido por la empresa PowerChina, representa una de las iniciativas más emblemáticas de la cooperación energética entre ambos países. Aunque el proyecto ha sido celebrado como un ejemplo de desarrollo sustentable, su estructura contractual —bajo modalidad turnkey o “llave en mano”— concentra el diseño, la financiación y la ejecución en manos de la contraparte china, reduciendo la transferencia tecnológica y generando una dependencia técnica. Desde la perspectiva del poder incisivo, esta modalidad permite a China mantener control estructural sobre la cadena de valor energética, al tiempo que proyecta una imagen de socio confiable y promotor del desarrollo verde.

En la provincia de San Juan, el Proyecto China–Argentina Radio Telescope (CART) constituye otro ejemplo ilustrativo de cooperación paradiplomática con implicancias geopolíticas. Impulsado por el Observatorio Astronómico Félix Aguilar y la Academia de Ciencias de China, este proyecto busca construir un radiotelescopio de alta precisión para observaciones astronómicas. Sin embargo, la localización estratégica del equipamiento y la participación directa de instituciones dependientes del gobierno chino han suscitado debates sobre la autonomía científica y la transparencia en el uso de los datos. Este tipo de iniciativas muestran cómo la cooperación técnica puede funcionar como un vector de poder incisivo, combinando ciencia y diplomacia en la proyección internacional de China.

En el plano cultural, los Institutos Confucio —como los que operan en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata— representan otro pilar fundamental de esta estrategia. Si bien se presentan como espacios de enseñanza del idioma y la cultura china, operan bajo la supervisión del Hanban (Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera), dependiente del Ministerio de Educación de China. Investigaciones recientes han señalado que estos institutos no solo difunden una imagen positiva del país asiático, sino que también limitan el debate sobre temas sensibles como los derechos humanos, la cuestión de Taiwán o la situación en Xinjiang. Así, la diplomacia cultural china combina la apertura aparente con un control narrativo estricto, orientado a preservar la legitimidad del régimen y a suavizar su presencia internacional.

La paradiplomacia provincial con China, en este contexto, no solo refleja la capacidad de atracción del país asiático, sino también una dependencia estructural creciente. En muchos casos, las provincias argentinas recurren a la inversión y al financiamiento chinos para compensar la falta de recursos nacionales o la ausencia de alternativas occidentales. Este patrón de dependencia económica se combina con una dependencia narrativa, es decir, la adopción de discursos sobre “cooperación Sur–Sur” y “beneficio mutuo” que reproducen la lógica discursiva del PCCh. La paradiplomacia se convierte así en un canal privilegiado del poder incisivo chino, permitiendo penetrar los niveles locales del Estado, fortalecer vínculos duraderos con actores subnacionales y proyectar una imagen de cooperación desideologizada incluso en contextos de alternancia política.

En suma, el poder incisivo se manifiesta en la capacidad de China para naturalizar su influencia dentro de las estructuras provinciales argentinas, articulando intereses materiales, simbólicos y políticos. Esta influencia no se impone de manera directa ni coercitiva: opera mediante la cooptación de agendas locales, el control de los marcos interpretativos y la generación de relaciones de dependencia sostenidas en el tiempo.

Paradiplomacia y recursos estratégicos: el caso del litio en el Noroeste argentino

En las últimas décadas, la demanda global de litio se ha incrementado exponencialmente debido a su papel clave en la transición energética mundial, principalmente por su uso en baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Este contexto ha colocado a la Argentina en el centro de las disputas económicas y geopolíticas por los recursos naturales estratégicos, dado que junto con Bolivia y Chile conforma el denominado “Triángulo del Litio”, que concentra cerca del 60% de las reservas mundiales de este mineral.

La particularidad del caso argentino reside en que, según la Constitución Nacional reformada en 1994, las provincias tienen la titularidad sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Esto ha generado que sean los gobiernos provinciales —más que el Estado nacional— quienes lideren los procesos de negociación y articulación con empresas extranjeras. Así, el litio se ha convertido en un canal privilegiado de paradiplomacia económica, a través del cual las provincias del Noroeste argentino (Jujuy, Salta y Catamarca) establecen vínculos directos con capitales internacionales, especialmente de origen chino, canadiense y estadounidense.

En este marco, China ha emergido como uno de los principales actores inversores en la minería argentina, con siete proyectos de litio en desarrollo y una inversión total estimada de 3.383 millones de dólares, distribuidos entre Jujuy, Salta y Catamarca. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas —desde la exploración hasta la producción— y muestran cómo las provincias han desarrollado estrategias de inserción internacional propias, gestionando acuerdos de inversión, marcos regulatorios y relaciones diplomáticas técnicas con empresas y gobiernos extranjeros.

En la provincia de Jujuy, el proyecto Cauchari-Olaroz constituye un caso emblemático de cooperación multinacional. Se trata de una sociedad mixta entre la empresa china Ganfeng Lithium (46,7%), la canadiense Lithium Americas Corp (44,8%) y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) (8,5%). La planta comenzó su producción en 2023, tras una inversión de 979 millones de dólares, y genera actualmente más de dos mil puestos de trabajo directos e indirectos.

En Salta, el proyecto Centenario Ratones, operado por la francesa Eramet y la china Tsingshan, se encuentra en fase de construcción y prevé una inversión cercana a los 800 millones de dólares. Otros proyectos relevantes en esta provincia —Mariana, Pozuelos–Pastos Grandes y Sal de los Ángeles— también cuentan con participación de capitales chinos y con diferentes grados de avance, sumando miles de empleos locales y fortaleciendo la presencia asiática en la región. Por su parte, en Catamarca, los proyectos Tres Quebradas y Laguna Verde, impulsados por las compañías Zijin Mining y Znagge Mining, completan el panorama de expansión del capital chino en el sector.

Estas experiencias ilustran cómo las provincias argentinas ejercen una paradiplomacia de tipo económica y estratégica, gestionando recursos naturales y negociando de manera directa con actores internacionales para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar empleo. Sin embargo, esta dinámica también plantea desafíos estructurales en materia de coordinación con el Estado nacional, de sustentabilidad ambiental y de distribución de beneficios. Como señala Svampa (2019), esta ‘nueva fiebre del litio’ reproduce la lógica del extractivismo verde, donde la transición energética global reconfigura pero no necesariamente supera los patrones de dependencia.

Las comunidades indígenas y organizaciones ambientales del Noroeste argentino han denunciado los impactos socioambientales derivados de la megaminería del litio, especialmente en zonas como el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) o la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). Los principales reclamos giran en torno al uso intensivo del agua en ecosistemas áridos, la desecación de vegas y ríos —como el Trapiche o Los Patos— y la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, conforme al Convenio 169 de la OIT y al Acuerdo de Escazú.

En este contexto, la influencia de China introduce un componente geopolítico relevante. Su estrategia de expansión en América Latina combina la búsqueda de recursos naturales con la oferta de financiamiento e infraestructura, lo que genera una relación de dependencia económica y tecnológica. En provincias argentinas con capacidades institucionales limitadas, esto puede traducirse en asimetrías de poder, escasa transparencia en la gestión de los contratos y limitada rendición de cuentas sobre los impactos socioambientales.

Por tanto, la paradiplomacia del litio revela tanto las oportunidades como los riesgos de la internacionalización subnacional. Si bien la llegada de capitales chinos impulsa la inversión y el empleo, también puede profundizar un modelo extractivo dependiente y ambientalmente vulnerable. En este sentido, el desafío consiste en construir un esquema de gobernanza multinivel, que articule los intereses provinciales, nacionales y comunitarios, garantizando que la inserción internacional de las provincias no se realice a costa de la sostenibilidad ambiental ni de los derechos de las comunidades locales.

Conclusión

El análisis de la paradiplomacia argentina frente a China, desde la perspectiva del poder incisivo, permite comprender la complejidad de las nuevas formas de influencia global en el siglo XXI. Los vínculos subnacionales entre provincias argentinas y actores chinos reflejan una estrategia de inserción multinivel en la que el gigante asiático logra articular cooperación económica, transferencia tecnológica y proyección cultural bajo un marco de aparente neutralidad.

No obstante, esta dinámica de cooperación encierra una tensión estructural: mientras ofrece oportunidades concretas de desarrollo e inversión, también introduce mecanismos de dependencia financiera, tecnológica y discursiva. Las provincias argentinas, ante la necesidad de atraer recursos externos, se convierten en actores activos de la paradiplomacia, aunque a menudo lo hacen sin contar con las capacidades institucionales necesarias para evaluar los impactos geopolíticos o ambientales de estos acuerdos. Esta asimetría informativa y técnica amplifica la capacidad de influencia del Partido Comunista Chino (PCCh), que despliega una diplomacia de poder incisivo capaz de moldear narrativas locales, condicionar marcos regulatorios y proyectar su imagen como socio estratégico indispensable.

Por lo tanto, el desafío para la Argentina consiste en fortalecer una paradiplomacia informada, coordinada y sostenible, que integre los niveles subnacionales con la política exterior nacional, priorizando la transparencia y la soberanía decisional. Ello requiere la creación de mecanismos de gobernanza multinivel que articulen los intereses del Estado, las provincias y las comunidades locales, garantizando que la inserción internacional no se traduzca en dependencia ni en pérdida de control sobre los recursos estratégicos.

En última instancia, comprender el poder incisivo chino en la paradiplomacia argentina implica reconocer que la cooperación internacional contemporánea ya no se define solo por el intercambio material, sino por la disputa simbólica y política sobre los modelos de desarrollo. Construir una paradiplomacia crítica, autónoma y sostenible se convierte así en una condición necesaria para que la apertura al mundo fortalezca —y no erosione— la capacidad soberana del Estado y la pluralidad democrática del país.

Fortalecer una paradiplomacia crítica implica no solo coordinar niveles de gobierno, sino también repensar la inserción internacional desde una perspectiva de justicia ambiental y soberanía tecnológica.

Referencias

Ballarino, F. (2023, 6 de junio). Todo lo que tenés que saber sobre el litio en la Argentina. Chequeado. https://chequeado.com/el-explicador/todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-el-litio-en-la-argentina/

Cardenal, J. P. (2018). El imperio invisible: Cómo opera la influencia china en el mundo. Ariel.

Cardenal, J. P. (2020). La telaraña china: El poder global del Partido Comunista Chino. Ariel.

Cardenal, J. P., & Araújo, A. (2022). China en América Latina: poder, inversión y discurso. Siglo XXI Editores.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Recursos estratégicos y desarrollo sostenible en América Latina. Naciones Unidas.

Cornago, N. (2010). Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international security: Dimensions of conflict and cooperation. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), Regional Sub-State Diplomacy Today (pp. 43–64). Brill.

Doña, M. (2025). La cooperación energética con China: dependencia y gobernanza subnacional en la Argentina. Revista de Estudios Internacionales, 47(2), 56–78.

Humedales Andinos. (2024). Impactos socioambientales del litio en el norte argentino. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Juste, L. (2024). China y las provincias argentinas: entre la autonomía y la dependencia. Documento de Trabajo, Centro de Estudios de Relaciones Internacionales Contemporáneas (CERIC), Universidad Nacional de Rosario.

Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: Lessons from the developed world. Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”.

Mesa-Bedoya, A., & González-Parias, C. (2016). El poder blando y el poder incisivo en la política exterior china hacia América Latina. Anuario de Relaciones Internacionales, 15(1), 77–99.

Ministerio de Minería de la Nación. (2023). Proyectos de inversión extranjera en el sector del litio en Argentina. Gobierno de la República Argentina.

Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2018). Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

Oviedo, E. D. (2018). La diplomacia pública de China y su influencia en América Latina. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (120), 51–75.

Svampa, M. (2019). El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal) desarrollo. Siglo XXI Editores.

Svampa, M., & Slipak, A. (2015). China en América Latina: del consenso de los commodities al consenso de Beijing. Nueva Sociedad, (255), 30–44.

Walker, C. (2018). What is “sharp power”? Journal of Democracy, 29(3), 9–23. https://doi.org/10.1353/jod.2018.0041

Walker, C., & Ludwig, J. (2017). Sharp power: Rising authoritarian influence. National Endowment for Democracy.

Zhao, S. (2021). China’s global influence: Perspectives and prospects. Journal of Contemporary China, 30(127), 1–17. https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1775548

Zubelzú, G. (2012). Paradiplomacia y relaciones internacionales subnacionales en América Latina. Editorial Biblos.

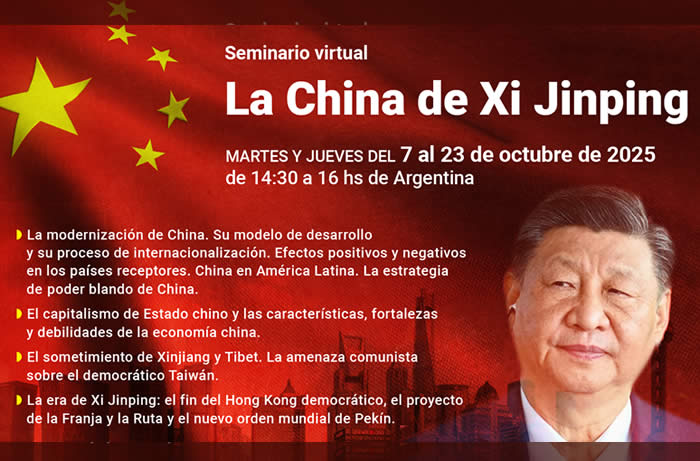

María Lourdes LoboEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo Tucumán, Argentina, y una de las cuatro ganadoras del Premio Milada Horáková 2025. Su artículo "La paradiplomacia argentina frente al poder incisivo chino: vínculos provinciales y el caso del litio" recibió una Mención Especial en la convocatoria al Premio “Análisis Sínico: Descifrando China” en el marco del seminario “La China de Xi Jinping”, organizado por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer en octubre de 2025.

María Lourdes LoboEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo Tucumán, Argentina, y una de las cuatro ganadoras del Premio Milada Horáková 2025. Su artículo "La paradiplomacia argentina frente al poder incisivo chino: vínculos provinciales y el caso del litio" recibió una Mención Especial en la convocatoria al Premio “Análisis Sínico: Descifrando China” en el marco del seminario “La China de Xi Jinping”, organizado por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer en octubre de 2025.

En las últimas dos décadas, la presencia de la República Popular China en América Latina ha adquirido una relevancia sin precedentes, manifestándose no solo en los vínculos interestatales tradicionales, sino también en nuevas formas de cooperación descentralizada. En este contexto, la paradiplomacia —entendida como la acción internacional de los gobiernos no centrales, tales como provincias, municipios o universidades — se ha convertido en un canal clave para la expansión de los intereses chinos en la región.

La República Argentina constituye un caso particularmente ilustrativo de este proceso. Desde la reforma constitucional de 1994, las provincias adquirieron la facultad de celebrar acuerdos internacionales, siempre que no contravengan la política exterior nacional. Este marco institucional ha permitido el surgimiento de múltiples iniciativas paradiplomáticas que, en su mayoría, han encontrado en China un socio estratégico para el desarrollo de proyectos vinculados a la infraestructura, la energía, la minería y la cooperación técnica. Así, la inserción internacional subnacional argentina no solo complementa la acción del Estado central, sino que también responde a las necesidades locales de financiamiento y diversificación productiva.

Sin embargo, la creciente articulación entre gobiernos locales y actores chinos plantea interrogantes acerca de la naturaleza del poder que el país asiático ejerce en la región. Mientras el poder blando (soft power) —conceptualizado por Nye (2004)— se basa en la atracción y la persuasión, el poder incisivo (sharp power) —propuesto por Walker y Ludwig (2017)— remite a estrategias más sutiles pero estructurales de influencia cultural, económica y mediática. En este sentido, Cardenal (2018) sostiene que América Latina se ha transformado en un espacio experimental del poder global chino, donde la cooperación económica y cultural actúa como un vehículo de legitimación y expansión de sus intereses estratégicos.

Al respecto, aquí se analiza cómo la paradiplomacia con China contribuye a reproducir formas de poder incisivo desde lo local, examinando el papel de las provincias argentinas como agentes de vinculación estratégica. A partir del estudio de casos concretos —como los proyectos de energía renovable, cooperación científica y explotación de litio— se busca aportar una mirada crítica sobre las tensiones entre desarrollo, autonomía y dependencia que caracterizan la relación sino-argentina contemporánea.

La paradiplomacia como nuevo canal de vinculación con China

El fenómeno de la paradiplomacia —entendido como la acción internacional de los gobiernos subnacionales— ha adquirido una relevancia creciente en las últimas décadas, especialmente en contextos de globalización y descentralización política. Según Cornago (2010), este tipo de acción exterior surge como una respuesta a la necesidad de los gobiernos locales y regionales de defender sus intereses económicos, culturales o ambientales en un entorno internacional cada vez más interdependiente. De manera similar, Lecours (2008) sostiene que las unidades subnacionales han dejado de ser simples ejecutoras de políticas nacionales para convertirse en actores con autonomía relativa en la formulación de estrategias internacionales, mediante acuerdos de cooperación, hermanamientos o convenios institucionales.

En América Latina, la paradiplomacia se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo territorial y la proyección exterior de las provincias y municipios. Las desigualdades estructurales y la concentración de recursos en los grandes centros urbanos han impulsado a los gobiernos locales a buscar fuentes alternativas de financiamiento y cooperación internacional. Este proceso ha sido particularmente visible en el caso argentino, donde la reforma constitucional de 1994 habilitó a las provincias a celebrar acuerdos internacionales con la autorización del Congreso, abriendo así un espacio institucional para la internacionalización subnacional.

En este escenario, la República Popular China se ha convertido en un socio estratégico para los actores locales latinoamericanos. Su creciente presencia en la región no se limita a la esfera comercial, sino que se extiende hacia la educación, la cultura y la infraestructura, ofreciendo oportunidades de desarrollo que, a primera vista, prometen beneficios económicos inmediatos. Sin embargo, esta relación introduce nuevas tensiones en los márgenes de la política exterior nacional, al establecer canales de vinculación directa entre actores subnacionales y una potencia global con una estrategia de largo plazo claramente definida.

China ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a estos escenarios de descentralización, articulando una diplomacia que combina intereses económicos con objetivos políticos y culturales. A través de instrumentos como los hermanamientos municipales, los Institutos Confucio y los convenios de cooperación educativa y tecnológica, el país asiático ha tejido una red de vínculos subnacionales que complementan —y en ocasiones desbordan— los marcos diplomáticos tradicionales. Estos espacios de interacción directa entre autoridades locales argentinas y actores chinos constituyen un terreno fértil para la expansión de la influencia cultural y económica de China, al tiempo que refuerzan su narrativa de cooperación “Sur–Sur”.

Por tanto, la paradiplomacia no solo amplía las posibilidades de cooperación internacional, sino que también se convierte en un espacio donde se despliegan formas de poder menos visibles, capaces de incidir en las agendas locales de desarrollo, en los discursos públicos y en la construcción de la identidad internacional de los territorios. En este sentido, el estudio de las relaciones paradiplomáticas con China permite comprender cómo la inserción internacional de los gobiernos subnacionales puede simultáneamente fortalecer su autonomía y, paradójicamente, generar nuevas dependencias dentro del sistema global.

El poder incisivo chino: mecanismos e instrumentos de influencia

El concepto de poder incisivo (sharp power) fue introducido por el National Endowment for Democracy (NED) para describir las estrategias mediante las cuales ciertos regímenes autoritarios buscan penetrar, distorsionar o condicionar los entornos políticos y culturales de las democracias. A diferencia del poder blando (soft power), basado en la atracción y la persuasión, el poder incisivo opera mediante mecanismos de influencia estructural y narrativa, combinando recursos económicos, mediáticos y culturales que moldean percepciones, generan dependencia y reducen la capacidad crítica de los receptores.

En el caso de China, esta noción resulta especialmente útil para comprender su expansión global contemporánea. Según Cardenal (2020), el Partido Comunista Chino (PCCh) ha desarrollado un entramado de instituciones, empresas y programas culturales destinados a “crear un entorno internacional favorable a sus intereses políticos y económicos”, controlando la narrativa global sobre su ascenso. Este poder no se impone de manera coercitiva, sino que se infiltra en las estructuras de cooperación, comunicación y producción de conocimiento en los países receptores, moldeando la percepción de China como un actor benévolo y modernizador.

En América Latina, esta forma de influencia se ha manifestado en la promoción de los Institutos Confucio, los convenios con medios de comunicación, los programas de becas y formación para funcionarios públicos, y la participación creciente en proyectos de infraestructura. Estos instrumentos actúan simultáneamente en el plano material —a través del financiamiento e inversión— y simbólico, generando legitimidad y simpatía hacia el modelo chino. En contextos de vulnerabilidad económica y dependencia financiera, como el argentino, estas estrategias se integran con facilidad a las dinámicas locales de desarrollo.

La relación entre las provincias argentinas y China constituye, en este sentido, un laboratorio privilegiado para observar cómo el poder incisivo se despliega de manera localizada. Diversos estudios recientes muestran que el poder incisivo chino se consolida más eficazmente en niveles subnacionales con menor regulación estatal. Incluso con los cambios de gobierno a nivel nacional, los proyectos subnacionales con China se mantienen y, en algunos casos, se profundizan, lo que evidencia la consolidación de una red paradiplomática estable y de largo plazo. En consecuencia, el poder incisivo chino se consolida no solo a través de la inversión y la cooperación técnica, sino mediante la continuidad institucional de sus vínculos locales, incluso en escenarios de cambio político.

El caso del Parque Solar Cauchari en Jujuy, financiado por el EximBank de China y construido por la empresa PowerChina, representa una de las iniciativas más emblemáticas de la cooperación energética entre ambos países. Aunque el proyecto ha sido celebrado como un ejemplo de desarrollo sustentable, su estructura contractual —bajo modalidad turnkey o “llave en mano”— concentra el diseño, la financiación y la ejecución en manos de la contraparte china, reduciendo la transferencia tecnológica y generando una dependencia técnica. Desde la perspectiva del poder incisivo, esta modalidad permite a China mantener control estructural sobre la cadena de valor energética, al tiempo que proyecta una imagen de socio confiable y promotor del desarrollo verde.

En la provincia de San Juan, el Proyecto China–Argentina Radio Telescope (CART) constituye otro ejemplo ilustrativo de cooperación paradiplomática con implicancias geopolíticas. Impulsado por el Observatorio Astronómico Félix Aguilar y la Academia de Ciencias de China, este proyecto busca construir un radiotelescopio de alta precisión para observaciones astronómicas. Sin embargo, la localización estratégica del equipamiento y la participación directa de instituciones dependientes del gobierno chino han suscitado debates sobre la autonomía científica y la transparencia en el uso de los datos. Este tipo de iniciativas muestran cómo la cooperación técnica puede funcionar como un vector de poder incisivo, combinando ciencia y diplomacia en la proyección internacional de China.

En el plano cultural, los Institutos Confucio —como los que operan en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata— representan otro pilar fundamental de esta estrategia. Si bien se presentan como espacios de enseñanza del idioma y la cultura china, operan bajo la supervisión del Hanban (Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera), dependiente del Ministerio de Educación de China. Investigaciones recientes han señalado que estos institutos no solo difunden una imagen positiva del país asiático, sino que también limitan el debate sobre temas sensibles como los derechos humanos, la cuestión de Taiwán o la situación en Xinjiang. Así, la diplomacia cultural china combina la apertura aparente con un control narrativo estricto, orientado a preservar la legitimidad del régimen y a suavizar su presencia internacional.

La paradiplomacia provincial con China, en este contexto, no solo refleja la capacidad de atracción del país asiático, sino también una dependencia estructural creciente. En muchos casos, las provincias argentinas recurren a la inversión y al financiamiento chinos para compensar la falta de recursos nacionales o la ausencia de alternativas occidentales. Este patrón de dependencia económica se combina con una dependencia narrativa, es decir, la adopción de discursos sobre “cooperación Sur–Sur” y “beneficio mutuo” que reproducen la lógica discursiva del PCCh. La paradiplomacia se convierte así en un canal privilegiado del poder incisivo chino, permitiendo penetrar los niveles locales del Estado, fortalecer vínculos duraderos con actores subnacionales y proyectar una imagen de cooperación desideologizada incluso en contextos de alternancia política.

En suma, el poder incisivo se manifiesta en la capacidad de China para naturalizar su influencia dentro de las estructuras provinciales argentinas, articulando intereses materiales, simbólicos y políticos. Esta influencia no se impone de manera directa ni coercitiva: opera mediante la cooptación de agendas locales, el control de los marcos interpretativos y la generación de relaciones de dependencia sostenidas en el tiempo.

Paradiplomacia y recursos estratégicos: el caso del litio en el Noroeste argentino

En las últimas décadas, la demanda global de litio se ha incrementado exponencialmente debido a su papel clave en la transición energética mundial, principalmente por su uso en baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Este contexto ha colocado a la Argentina en el centro de las disputas económicas y geopolíticas por los recursos naturales estratégicos, dado que junto con Bolivia y Chile conforma el denominado “Triángulo del Litio”, que concentra cerca del 60% de las reservas mundiales de este mineral.

La particularidad del caso argentino reside en que, según la Constitución Nacional reformada en 1994, las provincias tienen la titularidad sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Esto ha generado que sean los gobiernos provinciales —más que el Estado nacional— quienes lideren los procesos de negociación y articulación con empresas extranjeras. Así, el litio se ha convertido en un canal privilegiado de paradiplomacia económica, a través del cual las provincias del Noroeste argentino (Jujuy, Salta y Catamarca) establecen vínculos directos con capitales internacionales, especialmente de origen chino, canadiense y estadounidense.

En este marco, China ha emergido como uno de los principales actores inversores en la minería argentina, con siete proyectos de litio en desarrollo y una inversión total estimada de 3.383 millones de dólares, distribuidos entre Jujuy, Salta y Catamarca. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas —desde la exploración hasta la producción— y muestran cómo las provincias han desarrollado estrategias de inserción internacional propias, gestionando acuerdos de inversión, marcos regulatorios y relaciones diplomáticas técnicas con empresas y gobiernos extranjeros.

En la provincia de Jujuy, el proyecto Cauchari-Olaroz constituye un caso emblemático de cooperación multinacional. Se trata de una sociedad mixta entre la empresa china Ganfeng Lithium (46,7%), la canadiense Lithium Americas Corp (44,8%) y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) (8,5%). La planta comenzó su producción en 2023, tras una inversión de 979 millones de dólares, y genera actualmente más de dos mil puestos de trabajo directos e indirectos.

En Salta, el proyecto Centenario Ratones, operado por la francesa Eramet y la china Tsingshan, se encuentra en fase de construcción y prevé una inversión cercana a los 800 millones de dólares. Otros proyectos relevantes en esta provincia —Mariana, Pozuelos–Pastos Grandes y Sal de los Ángeles— también cuentan con participación de capitales chinos y con diferentes grados de avance, sumando miles de empleos locales y fortaleciendo la presencia asiática en la región. Por su parte, en Catamarca, los proyectos Tres Quebradas y Laguna Verde, impulsados por las compañías Zijin Mining y Znagge Mining, completan el panorama de expansión del capital chino en el sector.

Estas experiencias ilustran cómo las provincias argentinas ejercen una paradiplomacia de tipo económica y estratégica, gestionando recursos naturales y negociando de manera directa con actores internacionales para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar empleo. Sin embargo, esta dinámica también plantea desafíos estructurales en materia de coordinación con el Estado nacional, de sustentabilidad ambiental y de distribución de beneficios. Como señala Svampa (2019), esta ‘nueva fiebre del litio’ reproduce la lógica del extractivismo verde, donde la transición energética global reconfigura pero no necesariamente supera los patrones de dependencia.

Las comunidades indígenas y organizaciones ambientales del Noroeste argentino han denunciado los impactos socioambientales derivados de la megaminería del litio, especialmente en zonas como el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) o la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). Los principales reclamos giran en torno al uso intensivo del agua en ecosistemas áridos, la desecación de vegas y ríos —como el Trapiche o Los Patos— y la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, conforme al Convenio 169 de la OIT y al Acuerdo de Escazú.

En este contexto, la influencia de China introduce un componente geopolítico relevante. Su estrategia de expansión en América Latina combina la búsqueda de recursos naturales con la oferta de financiamiento e infraestructura, lo que genera una relación de dependencia económica y tecnológica. En provincias argentinas con capacidades institucionales limitadas, esto puede traducirse en asimetrías de poder, escasa transparencia en la gestión de los contratos y limitada rendición de cuentas sobre los impactos socioambientales.

Por tanto, la paradiplomacia del litio revela tanto las oportunidades como los riesgos de la internacionalización subnacional. Si bien la llegada de capitales chinos impulsa la inversión y el empleo, también puede profundizar un modelo extractivo dependiente y ambientalmente vulnerable. En este sentido, el desafío consiste en construir un esquema de gobernanza multinivel, que articule los intereses provinciales, nacionales y comunitarios, garantizando que la inserción internacional de las provincias no se realice a costa de la sostenibilidad ambiental ni de los derechos de las comunidades locales.

Conclusión

El análisis de la paradiplomacia argentina frente a China, desde la perspectiva del poder incisivo, permite comprender la complejidad de las nuevas formas de influencia global en el siglo XXI. Los vínculos subnacionales entre provincias argentinas y actores chinos reflejan una estrategia de inserción multinivel en la que el gigante asiático logra articular cooperación económica, transferencia tecnológica y proyección cultural bajo un marco de aparente neutralidad.

No obstante, esta dinámica de cooperación encierra una tensión estructural: mientras ofrece oportunidades concretas de desarrollo e inversión, también introduce mecanismos de dependencia financiera, tecnológica y discursiva. Las provincias argentinas, ante la necesidad de atraer recursos externos, se convierten en actores activos de la paradiplomacia, aunque a menudo lo hacen sin contar con las capacidades institucionales necesarias para evaluar los impactos geopolíticos o ambientales de estos acuerdos. Esta asimetría informativa y técnica amplifica la capacidad de influencia del Partido Comunista Chino (PCCh), que despliega una diplomacia de poder incisivo capaz de moldear narrativas locales, condicionar marcos regulatorios y proyectar su imagen como socio estratégico indispensable.

Por lo tanto, el desafío para la Argentina consiste en fortalecer una paradiplomacia informada, coordinada y sostenible, que integre los niveles subnacionales con la política exterior nacional, priorizando la transparencia y la soberanía decisional. Ello requiere la creación de mecanismos de gobernanza multinivel que articulen los intereses del Estado, las provincias y las comunidades locales, garantizando que la inserción internacional no se traduzca en dependencia ni en pérdida de control sobre los recursos estratégicos.

En última instancia, comprender el poder incisivo chino en la paradiplomacia argentina implica reconocer que la cooperación internacional contemporánea ya no se define solo por el intercambio material, sino por la disputa simbólica y política sobre los modelos de desarrollo. Construir una paradiplomacia crítica, autónoma y sostenible se convierte así en una condición necesaria para que la apertura al mundo fortalezca —y no erosione— la capacidad soberana del Estado y la pluralidad democrática del país.

Fortalecer una paradiplomacia crítica implica no solo coordinar niveles de gobierno, sino también repensar la inserción internacional desde una perspectiva de justicia ambiental y soberanía tecnológica.

Referencias

Ballarino, F. (2023, 6 de junio). Todo lo que tenés que saber sobre el litio en la Argentina. Chequeado. https://chequeado.com/el-explicador/todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-el-litio-en-la-argentina/

Cardenal, J. P. (2018). El imperio invisible: Cómo opera la influencia china en el mundo. Ariel.

Cardenal, J. P. (2020). La telaraña china: El poder global del Partido Comunista Chino. Ariel.

Cardenal, J. P., & Araújo, A. (2022). China en América Latina: poder, inversión y discurso. Siglo XXI Editores.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Recursos estratégicos y desarrollo sostenible en América Latina. Naciones Unidas.

Cornago, N. (2010). Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international security: Dimensions of conflict and cooperation. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), Regional Sub-State Diplomacy Today (pp. 43–64). Brill.

Doña, M. (2025). La cooperación energética con China: dependencia y gobernanza subnacional en la Argentina. Revista de Estudios Internacionales, 47(2), 56–78.

Humedales Andinos. (2024). Impactos socioambientales del litio en el norte argentino. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Juste, L. (2024). China y las provincias argentinas: entre la autonomía y la dependencia. Documento de Trabajo, Centro de Estudios de Relaciones Internacionales Contemporáneas (CERIC), Universidad Nacional de Rosario.

Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: Lessons from the developed world. Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”.

Mesa-Bedoya, A., & González-Parias, C. (2016). El poder blando y el poder incisivo en la política exterior china hacia América Latina. Anuario de Relaciones Internacionales, 15(1), 77–99.

Ministerio de Minería de la Nación. (2023). Proyectos de inversión extranjera en el sector del litio en Argentina. Gobierno de la República Argentina.

Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2018). Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

Oviedo, E. D. (2018). La diplomacia pública de China y su influencia en América Latina. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (120), 51–75.

Svampa, M. (2019). El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal) desarrollo. Siglo XXI Editores.

Svampa, M., & Slipak, A. (2015). China en América Latina: del consenso de los commodities al consenso de Beijing. Nueva Sociedad, (255), 30–44.

Walker, C. (2018). What is “sharp power”? Journal of Democracy, 29(3), 9–23. https://doi.org/10.1353/jod.2018.0041

Walker, C., & Ludwig, J. (2017). Sharp power: Rising authoritarian influence. National Endowment for Democracy.

Zhao, S. (2021). China’s global influence: Perspectives and prospects. Journal of Contemporary China, 30(127), 1–17. https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1775548

Zubelzú, G. (2012). Paradiplomacia y relaciones internacionales subnacionales en América Latina. Editorial Biblos.