Artículos

Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

17-07-2025

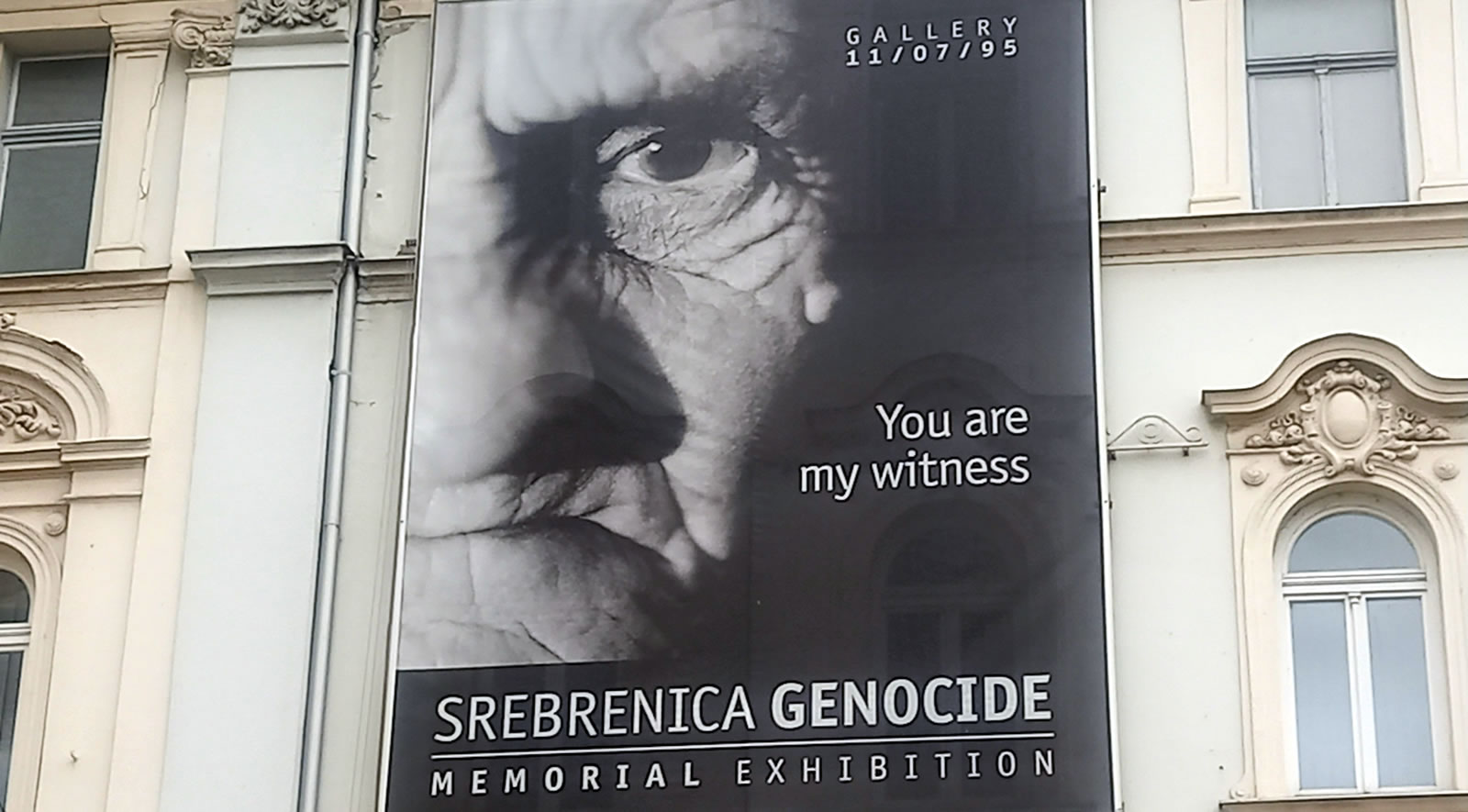

17-07-2025Una herida que no sana: A 30 años del genocidio de Srebrenica

La Corte Internacional de Justicia confirmó en 2007 que la masacre en Srebrenica contra hombres y niños, así como la separación de hombres y mujeres, el traslado forzado de población y los abusos contra mujeres y niñas constituyen genocidio conforme a la Convención sobre Genocidio de 1948, mientras que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ya había llegado a la misma conclusión en 2001.Por Ignacio E. Hutin

Casi un tercio de la población actual de Bosnia Herzegovina ni siquiera había nacido en 1995, pero todos recuerdan ese año que marcó a fuego al país. Sí, fue en diciembre de ese año que terminó la guerra que había comenzado en 1992 y que dejó cerca de cien mil muertos, entre civiles y combatientes. Fue el mayor conflicto bélico en Europa desde la caída del nazismo, una guerra tripartita entre etnias cercanas, tan similares que sus lenguas son más dialectos que idiomas distintos, y que habían formado parte de una misma Yugoslavia hasta hacía tan poco. Aquella unidad se desvaneció a fuerza de disputas de poder y control territorial, con un odio interétnico y la certeza de no poder convivir impuestos a la fuerza desde las más altas esferas. Sí, fue en diciembre de 1995 cuando terminó la guerra. Pero en julio pasó Srebrenica, el mayor genocidio en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, 30 años después, la herida no ha cicatrizado.

Aquella Yugoslavia unificada había empezado a partirse 4 años antes, con las independencias de Eslovenia, Macedonia, Croacia y Bosnia. Pero esta última era un caso particular porque tenía la composición étnica más heterogénea, aunque también porque a su debilidades económicas se le sumaban el estar entre Serbia y Croacia, dos repúblicas más fuertes que se disputaron el territorio como trofeo de guerra. Bosníacos (mayoritariamente musulmanes), serbobosnios (cristianos ortodoxos) y croatas (católicos) fundaron un país cada uno para su propia gente en el mismo espacio: Bosnia y Herzegovina, República Srpska y Herceg-Bosnia, respectivamente. Las fuerzas serbobosnias de Srpska, encabezadas políticamente por Radovan Karadžić y militarmente por Ratko Mladić, lograron grandes avances durante la guerra, asesinando, conquistando y llevando a una separación étnica del territorio. Ese era el contexto en julio de 1995.

Srebrenica era una ciudad pequeña y predominantemente musulmana en una zona predominantemente serbia. Una suerte de enclave. Por eso fue declarada por las Naciones Unidas como un Área Segura, en donde nadie podría atacar y menos aún a los civiles. Al llegar, las fuerzas de Mladić separaron a los hombres musulmanes de entre 12 y 65 años de mujeres y niños. El serbobosnio habló de combatir al supuesto terrorismo, de proteger civiles, de garantizar su evacuación segura. Pero no. Entre el 11 y el 31 de julio, miles de mujeres y niñas fueron violadas y 8372 hombres y niños bosníacos musulmanes fueron asesinados. Los miembros de la ONU que debían garantizar la seguridad de los civiles poco pudieron hacer y el impedimento fue un tecnicismo: la misión se había enviado mediante el capítulo 6 de la Carta de la organización, que establece la orden de dividir a los bandos en conflicto y observar. Pueden utilizarse armas de bajo calibre, pero tan sólo en caso de defensa personal o de bienes de la ONU. Aquella era la norma por entonces para las misiones de paz.

Cuando las fuerzas de Mladić separaron a hombres y mujeres, los miembros de la organización internacional resguardaron civiles en su sede local, pero no dieron abasto frente a los cerca de 25 mil que aguardaban afuera del predio. Y, cuando Mladić ofreció trasladar a los civiles y alejarlos de la zona de conflicto, los cascos azules simplemente aceptaron. Confiaron. Así, Srebrenica se convirtió en uno de los paradigmas de la inacción de la ONU durante los años 90, tal como lo había sido el genocidio en Ruanda un año antes, en donde sucedió exactamente lo mismo: quienes debían resguardar civiles tenían mandato de no intervenir. Desobedecerlo hubiera implicado enfrentar una corte marcial. Fue tan mala la respuesta que obligó a replantear todo el accionar de la organización. Pronto, Kofi Annan, secretario general de la ONU entre 1997 y 2006, habló de la “responsabilidad de proteger” y el paradigma ya había cambiado para 1999: en el marco de la guerra en Kosovo, la OTAN bombardeó Yugoslavia para detener los ataques contra población civil albanokosovar sin aval legal y amparada en aquella inacción de los 90. Actuar primero y chequear la legalidad después.

La guerra en Bosnia terminó en diciembre de 1995 mediante la firma de los Acuerdos de Dayton, con mediación del entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Con éstos, se creó un país con dos capitales, dos Constituciones y tres presidentes, uno para cada grupo étnico. Bosníacos, serbobosnios y croatas conviven con la misma ciudadanía legal en un país que continúa demasiado dividido. Además, Dayton derivó en una división de hecho que no existía antes de la guerra porque formalizó y avaló a posteriori los avances militares. Es decir, el territorio administrado por serbobosnios hoy es aquel que controlaban en 1995, no en 1991. La mixtura y convivencia multiétnica previas empezaron a desaparecer. Pero al menos terminó la guerra.

Vale preguntarse si hubiera sido mejor que los serbobosnios de República Srpska o los croatas de Herceg-Bosnia se independizaran, como años después lo hicieron los albaneses de Kosovo. Es difícil saberlo porque quizás eso hubiera alentado a ir por más a gente como Mladić o el croata Slobodan Praljak, que terminó suicidándose frente a las cámaras al ser condenado en 2017 a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Corte Internacional de Justicia confirmó en 2007 que la masacre en Srebrenica contra hombres y niños, así como la separación de hombres y mujeres, el traslado forzado de población y los abusos contra mujeres y niñas constituyen genocidio conforme a la Convención sobre Genocidio de 1948, mientras que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ya había llegado a la misma conclusión en 2001. Fue este mismo tribunal el que, en 2017, condenó a Mladić a prisión perpetua. Karadžić fue condenado a la misma pena en 2016. Al día de hoy todavía hay quienes los reivindican como héroes, protectores de los serbios en contra de sus enemigos, los supuestos terroristas musulmanes. También existen aquellos que simplemente niegan que haya ocurrido la masacre. Quizás el más famoso entre ellos sea Milorad Dodik, líder de República Srpska, en donde está Srebrenica. El serbobosnio, gran aliado de los gobiernos serbio y ruso, insiste en que la entidad que preside debe ser independiente, aunque esto contradiga los Acuerdos de Dayton.

¿Cómo podría entonces cicatrizar la herida cuando parte de la sociedad reivindica o niega la matanza?

En 2020, a 25 años de Srebrenica, se estrenó la película Quo vadis, Aida?, que recibió muy buenas críticas y fue nominada al Oscar. En una escena, la protagonista, Aida Selmanagić, regresa a su casa después de ser testigo de tanta muerte, y se topa, como sin más, con uno de los perpetradores. Un vecino más que simplemente continuó con su vida. Y es que sí, los líderes fueron condenados, pero los que estuvieron en el terreno, aquellos que mataron, que cavaron fosas comunes, que violaron y destruyeron familias, en su enorme mayoría, aún están libres.

Bosnia continúa siendo un país quebrado, partido institucionalmente, con una sociedad rota. Con sistemas educativos diferenciados para cada etnia, no existe una narrativa nacional unificada. Entonces ya no hay ejércitos enfrentándose en las calles balcánicas ni masacres ni bombardeos. Y aun así la guerra persiste, aunque transformada. El militar y teórico prusiano Karl von Clausewitz escribió que la guerra es la continuación de la política por otros medios; pero en Bosnia la política es la continuación de la violencia bélica. La violencia estructural, los motivos y discursos que llevaron al genocidio hace tres décadas, permanecen y no son difíciles de ver para quien quiera hacerlo.

El tiempo puede apaciguar las pasiones, pero ni treinta ni mil años bastan para sanar cuando el proceso de reconstrucción enfrenta tantos obstáculos, cuando la justicia es parcial y las condiciones preexistentes son legitimadas. A 30 años del mayor genocidio en Europa desde la caída del nazismo, es imposible garantizar que la violencia no estalle una vez más.

Ignacio E. HutinInvestigador AsociadoMagíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).

Ignacio E. HutinInvestigador AsociadoMagíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).

Casi un tercio de la población actual de Bosnia Herzegovina ni siquiera había nacido en 1995, pero todos recuerdan ese año que marcó a fuego al país. Sí, fue en diciembre de ese año que terminó la guerra que había comenzado en 1992 y que dejó cerca de cien mil muertos, entre civiles y combatientes. Fue el mayor conflicto bélico en Europa desde la caída del nazismo, una guerra tripartita entre etnias cercanas, tan similares que sus lenguas son más dialectos que idiomas distintos, y que habían formado parte de una misma Yugoslavia hasta hacía tan poco. Aquella unidad se desvaneció a fuerza de disputas de poder y control territorial, con un odio interétnico y la certeza de no poder convivir impuestos a la fuerza desde las más altas esferas. Sí, fue en diciembre de 1995 cuando terminó la guerra. Pero en julio pasó Srebrenica, el mayor genocidio en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, 30 años después, la herida no ha cicatrizado.

Aquella Yugoslavia unificada había empezado a partirse 4 años antes, con las independencias de Eslovenia, Macedonia, Croacia y Bosnia. Pero esta última era un caso particular porque tenía la composición étnica más heterogénea, aunque también porque a su debilidades económicas se le sumaban el estar entre Serbia y Croacia, dos repúblicas más fuertes que se disputaron el territorio como trofeo de guerra. Bosníacos (mayoritariamente musulmanes), serbobosnios (cristianos ortodoxos) y croatas (católicos) fundaron un país cada uno para su propia gente en el mismo espacio: Bosnia y Herzegovina, República Srpska y Herceg-Bosnia, respectivamente. Las fuerzas serbobosnias de Srpska, encabezadas políticamente por Radovan Karadžić y militarmente por Ratko Mladić, lograron grandes avances durante la guerra, asesinando, conquistando y llevando a una separación étnica del territorio. Ese era el contexto en julio de 1995.

Srebrenica era una ciudad pequeña y predominantemente musulmana en una zona predominantemente serbia. Una suerte de enclave. Por eso fue declarada por las Naciones Unidas como un Área Segura, en donde nadie podría atacar y menos aún a los civiles. Al llegar, las fuerzas de Mladić separaron a los hombres musulmanes de entre 12 y 65 años de mujeres y niños. El serbobosnio habló de combatir al supuesto terrorismo, de proteger civiles, de garantizar su evacuación segura. Pero no. Entre el 11 y el 31 de julio, miles de mujeres y niñas fueron violadas y 8372 hombres y niños bosníacos musulmanes fueron asesinados. Los miembros de la ONU que debían garantizar la seguridad de los civiles poco pudieron hacer y el impedimento fue un tecnicismo: la misión se había enviado mediante el capítulo 6 de la Carta de la organización, que establece la orden de dividir a los bandos en conflicto y observar. Pueden utilizarse armas de bajo calibre, pero tan sólo en caso de defensa personal o de bienes de la ONU. Aquella era la norma por entonces para las misiones de paz.

Cuando las fuerzas de Mladić separaron a hombres y mujeres, los miembros de la organización internacional resguardaron civiles en su sede local, pero no dieron abasto frente a los cerca de 25 mil que aguardaban afuera del predio. Y, cuando Mladić ofreció trasladar a los civiles y alejarlos de la zona de conflicto, los cascos azules simplemente aceptaron. Confiaron. Así, Srebrenica se convirtió en uno de los paradigmas de la inacción de la ONU durante los años 90, tal como lo había sido el genocidio en Ruanda un año antes, en donde sucedió exactamente lo mismo: quienes debían resguardar civiles tenían mandato de no intervenir. Desobedecerlo hubiera implicado enfrentar una corte marcial. Fue tan mala la respuesta que obligó a replantear todo el accionar de la organización. Pronto, Kofi Annan, secretario general de la ONU entre 1997 y 2006, habló de la “responsabilidad de proteger” y el paradigma ya había cambiado para 1999: en el marco de la guerra en Kosovo, la OTAN bombardeó Yugoslavia para detener los ataques contra población civil albanokosovar sin aval legal y amparada en aquella inacción de los 90. Actuar primero y chequear la legalidad después.

La guerra en Bosnia terminó en diciembre de 1995 mediante la firma de los Acuerdos de Dayton, con mediación del entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Con éstos, se creó un país con dos capitales, dos Constituciones y tres presidentes, uno para cada grupo étnico. Bosníacos, serbobosnios y croatas conviven con la misma ciudadanía legal en un país que continúa demasiado dividido. Además, Dayton derivó en una división de hecho que no existía antes de la guerra porque formalizó y avaló a posteriori los avances militares. Es decir, el territorio administrado por serbobosnios hoy es aquel que controlaban en 1995, no en 1991. La mixtura y convivencia multiétnica previas empezaron a desaparecer. Pero al menos terminó la guerra.

Vale preguntarse si hubiera sido mejor que los serbobosnios de República Srpska o los croatas de Herceg-Bosnia se independizaran, como años después lo hicieron los albaneses de Kosovo. Es difícil saberlo porque quizás eso hubiera alentado a ir por más a gente como Mladić o el croata Slobodan Praljak, que terminó suicidándose frente a las cámaras al ser condenado en 2017 a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Corte Internacional de Justicia confirmó en 2007 que la masacre en Srebrenica contra hombres y niños, así como la separación de hombres y mujeres, el traslado forzado de población y los abusos contra mujeres y niñas constituyen genocidio conforme a la Convención sobre Genocidio de 1948, mientras que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ya había llegado a la misma conclusión en 2001. Fue este mismo tribunal el que, en 2017, condenó a Mladić a prisión perpetua. Karadžić fue condenado a la misma pena en 2016. Al día de hoy todavía hay quienes los reivindican como héroes, protectores de los serbios en contra de sus enemigos, los supuestos terroristas musulmanes. También existen aquellos que simplemente niegan que haya ocurrido la masacre. Quizás el más famoso entre ellos sea Milorad Dodik, líder de República Srpska, en donde está Srebrenica. El serbobosnio, gran aliado de los gobiernos serbio y ruso, insiste en que la entidad que preside debe ser independiente, aunque esto contradiga los Acuerdos de Dayton.

¿Cómo podría entonces cicatrizar la herida cuando parte de la sociedad reivindica o niega la matanza?

En 2020, a 25 años de Srebrenica, se estrenó la película Quo vadis, Aida?, que recibió muy buenas críticas y fue nominada al Oscar. En una escena, la protagonista, Aida Selmanagić, regresa a su casa después de ser testigo de tanta muerte, y se topa, como sin más, con uno de los perpetradores. Un vecino más que simplemente continuó con su vida. Y es que sí, los líderes fueron condenados, pero los que estuvieron en el terreno, aquellos que mataron, que cavaron fosas comunes, que violaron y destruyeron familias, en su enorme mayoría, aún están libres.

Bosnia continúa siendo un país quebrado, partido institucionalmente, con una sociedad rota. Con sistemas educativos diferenciados para cada etnia, no existe una narrativa nacional unificada. Entonces ya no hay ejércitos enfrentándose en las calles balcánicas ni masacres ni bombardeos. Y aun así la guerra persiste, aunque transformada. El militar y teórico prusiano Karl von Clausewitz escribió que la guerra es la continuación de la política por otros medios; pero en Bosnia la política es la continuación de la violencia bélica. La violencia estructural, los motivos y discursos que llevaron al genocidio hace tres décadas, permanecen y no son difíciles de ver para quien quiera hacerlo.

El tiempo puede apaciguar las pasiones, pero ni treinta ni mil años bastan para sanar cuando el proceso de reconstrucción enfrenta tantos obstáculos, cuando la justicia es parcial y las condiciones preexistentes son legitimadas. A 30 años del mayor genocidio en Europa desde la caída del nazismo, es imposible garantizar que la violencia no estalle una vez más.

Read it in English

Read it in English