Artículos

Defensa y promoción de la institucionalidad democrática en la Argentina

09-09-2025

09-09-2025Elecciones del Consejo de Derechos Humanos: sin la Argentina y sin contienda real

Un órgano político como el Consejo de Derechos Humanos no puede actuar con más principios que sus integrantes. Por lo tanto, si incluso países democráticos, como es el caso de Argentina y los Estados Unidos, adoptan políticas exteriores que desprecian los derechos humanos, entonces la política internacional en esta materia continuará en decadencia.Por Dorothea Krueger

El Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006, es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Es responsable de discutir todas las cuestiones temáticas y responder a situaciones urgentes en este ámbito. Mediante sus resoluciones y decisiones contribuye al fortalecimiento y desarrollo continuo de las normas internacionales de derechos humanos, y su mecanismo de revisión entre pares de todos los estados miembros de la ONU -el Examen Periódico Universal (EPU)- promueve la rendición de cuentas de los gobiernos frente a su obligación de proteger y garantizar los derechos individuales de todas las personas. El Consejo también establece los Procedimientos Especiales, expertos independientes que estudian y se pronuncian sobre temas o situaciones de países específicos, y comisiones o misiones de investigación sobre crímenes de lesa humanidad.

Es cierto que, al tratarse de un órgano político, el Consejo depende del compromiso y la voluntad de sus integrantes, y no está exento de los juegos políticos de la diplomacia. Se lo critica por el intercambio de votos y favores, por elecciones poco competitivas, por la presencia de Estados con graves antecedentes en materia de derechos humanos, y por no abordar todas las situaciones de violación de derechos con la misma determinación.

Sin embargo, también es cierto que varios Estados autoritarios entendieron que, para debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y escrutinio del Consejo, es mejor integrarlo, influir en los debates y narrativas y así promover la erosión gradual de las normas internacionales de derechos humanos. Tal es el caso del “Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas”, por ejemplo, conformado, entre otros, por Bielorrusia, China, Corea del Norte, Cuba, Guinea Ecuatorial, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela. Estas dictaduras sostienen -bajo el lema de “diálogo y cooperación”- que el sistema de derechos humanos de la ONU nunca debería interferir ni criticar la situación nacional de los Estados sin su consentimiento, sin importar la gravedad de las violaciones.

Es decir, abandonar el Consejo de Derechos Humanos y la participación en la defensa internacional de los derechos humanos como forma de expresarse críticamente sobre las imperfecciones del sistema, resulta contraproducente. Significa dar cancha libre a aquellos actores cuestionados para que sigan imponiendo sus narrativas y protegiéndose de rendir cuentas por la opresión de sus ciudadanos.

Sin embargo, desfinanciar y retirarse del Consejo es justamente la política de la administración Trump en los Estados Unidos. Incluso hay indicios de que el país podría no participar en su propio EPU, programado para la próxima sesión del Consejo en octubre y noviembre, lo que sentaría un precedente inédito y preocupante.

La Argentina, bajo el mando del presidente Javier Milei, soltó poco a poco la política tradicional de Argentina de participar constructivamente en el Consejo durante los últimos meses. Si antes formulaba recomendaciones en los EPUs de todos los Estados miembros de la ONU, aún sin formar parte del Consejo, en el 2025 se mantuvo en silencio frente a países con graves antecedentes en derechos humanos. Esta tendencia ahora se consolidó con el retiro de la candidatura de Argentina para el Consejo de 2026, pese a que la misma había sido preparada durante cuatro años y contaba con más de 170 apoyos por intercambio de notas verbales de los 193 países que integran la ONU.

Si bien medios afines a la presidencia presentaron este paso como una medida para proteger la soberanía nacional, recurrir a semejantes argumentos no solo atenta contra la legitimidad del Consejo, sino parece un intento débil de encubrir el objetivo de evadir el escrutinio y la rendición de cuentas. Además, contradice la propia declaración de la Cancillería sobre su política exterior de derechos humanos, que destaca que “la Argentina no acepta que se invoquen la soberanía ni consideraciones de desarrollo como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos” y que “Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria”.

Ante este panorama, resulta importante observar de cerca las próximas elecciones del Consejo, que se realizarán el 14 de octubre y renovarán 14 escaños, aproximadamente un tercio de los 47 miembros. Los integrantes son electos por la mayoría de la Asamblea General de la ONU, y los escaños se distribuyen equitativamente entre los grupos regionales. Para el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), Chile buscará la reelección y Ecuador se postuló en lugar de Argentina para la segunda vacante regional.

El pasado 4 de septiembre la ONG International Service for Human Rights (ISHR) y Amnistía Internacional llevaron a cabo su evento anual de promesas para los Estados candidatos. Allí, los aspirantes son invitados a presentar sus visiones y propuestas para el mandato de tres años en el Consejo y a responder preguntas de la sociedad civil. Sin embargo, no todos los Estados aceptan o responden a esta invitación, lo que suele anticipar el grado de su compromiso con la cooperación constructiva con el Consejo y sus mecanismos.

De hecho, los cinco Estados que no participaron en el evento del ISHR son los que menos criterios cumplieron (menos del 30%) en la comparación preparada por ISHR sobre el compromiso de los candidatos con el sistema de derechos humanos de la ONU. Estas tarjetas de puntuación de ISHR reflejan tanto sus políticas y conductas en cuanto a la promoción de los organismos y mecanismos de derechos humanos y su cooperación con ellos, como la implementación de obligaciones a nivel nacional y la relación con la sociedad civil. Túnez, India, Vietnam, Egipto e Iraq, al ausentarse del evento, dejaron entonces en evidencia su escasa disposición, siendo los últimos tres además clasificados como países “no libres” en el índice de Freedom House.

Lamentablemente, esta falta de compromiso no disminuye sus posibilidades de ser electos, ya que en esta ocasión el número de candidaturas coincide con el de vacantes, lo que elimina la competencia real y reduce la votación a una mera formalidad. Como bien dijo Pooja Patel (ISHR): “Las listas no competitivas socavan el propósito de las elecciones, que es permitir a los Estados miembros elegir a los candidatos más calificados por encima de otros”.

Del lado positivo, la mitad de los 14 candidatos son considerados “libres” por Freedom House, organización que evalúa la situación de los derechos políticos y libertades civiles en el mundo. Suponiendo que todos los candidatos resultarán electos en octubre, el Consejo de 2026 estará compuesto en un 45% por países “libres”, frente a solo un 19% de “no libres” y un 36% de “parcialmente libres”, según la triada de Freedom House. En comparación con la composición de 2025 (43% libre, 36% parcialmente libre, 21% no libre), habrá un leve incremento en la proporción de Estados donde los derechos políticos y las libertades civiles son generalmente respetados. Esto mantendrá la posibilidad de formar mayorías dispuestas a defender los derechos humanos y resistir intentos de debilitamiento del sistema universal.

La difícil coyuntura mundial en torno a la cooperación, la paz y los valores democráticos fue señalada en reiteradas ocasiones durante el evento de ISHR. Las democracias en el mundo son cada vez menos numerosas y la valoración de los derechos humanos universales se encuentra en retroceso. Un órgano político como el Consejo de Derechos Humanos no puede actuar con más principios que sus integrantes. Por lo tanto, si incluso países clasificados como “libres” (lo que es el caso de Argentina y los EEUU) adoptan políticas exteriores que desprecian los derechos humanos la política internacional en esta materia continuará en decadencia.

Por eso, resulta aún más crucial que los defensores comprometidos, tanto gobiernos como organizaciones de la sociedad civil, protejan activamente los mecanismos y avances logrados. Por imperfectos que sean, siguen siendo una herramienta vital para canalizar reclamos a nivel internacional y presionar a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Dorothea KruegerCoordinadora de ProyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.

Dorothea KruegerCoordinadora de ProyectosTiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.

El Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006, es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Es responsable de discutir todas las cuestiones temáticas y responder a situaciones urgentes en este ámbito. Mediante sus resoluciones y decisiones contribuye al fortalecimiento y desarrollo continuo de las normas internacionales de derechos humanos, y su mecanismo de revisión entre pares de todos los estados miembros de la ONU -el Examen Periódico Universal (EPU)- promueve la rendición de cuentas de los gobiernos frente a su obligación de proteger y garantizar los derechos individuales de todas las personas. El Consejo también establece los Procedimientos Especiales, expertos independientes que estudian y se pronuncian sobre temas o situaciones de países específicos, y comisiones o misiones de investigación sobre crímenes de lesa humanidad.

Es cierto que, al tratarse de un órgano político, el Consejo depende del compromiso y la voluntad de sus integrantes, y no está exento de los juegos políticos de la diplomacia. Se lo critica por el intercambio de votos y favores, por elecciones poco competitivas, por la presencia de Estados con graves antecedentes en materia de derechos humanos, y por no abordar todas las situaciones de violación de derechos con la misma determinación.

Sin embargo, también es cierto que varios Estados autoritarios entendieron que, para debilitar los mecanismos de rendición de cuentas y escrutinio del Consejo, es mejor integrarlo, influir en los debates y narrativas y así promover la erosión gradual de las normas internacionales de derechos humanos. Tal es el caso del “Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas”, por ejemplo, conformado, entre otros, por Bielorrusia, China, Corea del Norte, Cuba, Guinea Ecuatorial, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela. Estas dictaduras sostienen -bajo el lema de “diálogo y cooperación”- que el sistema de derechos humanos de la ONU nunca debería interferir ni criticar la situación nacional de los Estados sin su consentimiento, sin importar la gravedad de las violaciones.

Es decir, abandonar el Consejo de Derechos Humanos y la participación en la defensa internacional de los derechos humanos como forma de expresarse críticamente sobre las imperfecciones del sistema, resulta contraproducente. Significa dar cancha libre a aquellos actores cuestionados para que sigan imponiendo sus narrativas y protegiéndose de rendir cuentas por la opresión de sus ciudadanos.

Sin embargo, desfinanciar y retirarse del Consejo es justamente la política de la administración Trump en los Estados Unidos. Incluso hay indicios de que el país podría no participar en su propio EPU, programado para la próxima sesión del Consejo en octubre y noviembre, lo que sentaría un precedente inédito y preocupante.

La Argentina, bajo el mando del presidente Javier Milei, soltó poco a poco la política tradicional de Argentina de participar constructivamente en el Consejo durante los últimos meses. Si antes formulaba recomendaciones en los EPUs de todos los Estados miembros de la ONU, aún sin formar parte del Consejo, en el 2025 se mantuvo en silencio frente a países con graves antecedentes en derechos humanos. Esta tendencia ahora se consolidó con el retiro de la candidatura de Argentina para el Consejo de 2026, pese a que la misma había sido preparada durante cuatro años y contaba con más de 170 apoyos por intercambio de notas verbales de los 193 países que integran la ONU.

Si bien medios afines a la presidencia presentaron este paso como una medida para proteger la soberanía nacional, recurrir a semejantes argumentos no solo atenta contra la legitimidad del Consejo, sino parece un intento débil de encubrir el objetivo de evadir el escrutinio y la rendición de cuentas. Además, contradice la propia declaración de la Cancillería sobre su política exterior de derechos humanos, que destaca que “la Argentina no acepta que se invoquen la soberanía ni consideraciones de desarrollo como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos” y que “Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria”.

Ante este panorama, resulta importante observar de cerca las próximas elecciones del Consejo, que se realizarán el 14 de octubre y renovarán 14 escaños, aproximadamente un tercio de los 47 miembros. Los integrantes son electos por la mayoría de la Asamblea General de la ONU, y los escaños se distribuyen equitativamente entre los grupos regionales. Para el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), Chile buscará la reelección y Ecuador se postuló en lugar de Argentina para la segunda vacante regional.

El pasado 4 de septiembre la ONG International Service for Human Rights (ISHR) y Amnistía Internacional llevaron a cabo su evento anual de promesas para los Estados candidatos. Allí, los aspirantes son invitados a presentar sus visiones y propuestas para el mandato de tres años en el Consejo y a responder preguntas de la sociedad civil. Sin embargo, no todos los Estados aceptan o responden a esta invitación, lo que suele anticipar el grado de su compromiso con la cooperación constructiva con el Consejo y sus mecanismos.

De hecho, los cinco Estados que no participaron en el evento del ISHR son los que menos criterios cumplieron (menos del 30%) en la comparación preparada por ISHR sobre el compromiso de los candidatos con el sistema de derechos humanos de la ONU. Estas tarjetas de puntuación de ISHR reflejan tanto sus políticas y conductas en cuanto a la promoción de los organismos y mecanismos de derechos humanos y su cooperación con ellos, como la implementación de obligaciones a nivel nacional y la relación con la sociedad civil. Túnez, India, Vietnam, Egipto e Iraq, al ausentarse del evento, dejaron entonces en evidencia su escasa disposición, siendo los últimos tres además clasificados como países “no libres” en el índice de Freedom House.

Lamentablemente, esta falta de compromiso no disminuye sus posibilidades de ser electos, ya que en esta ocasión el número de candidaturas coincide con el de vacantes, lo que elimina la competencia real y reduce la votación a una mera formalidad. Como bien dijo Pooja Patel (ISHR): “Las listas no competitivas socavan el propósito de las elecciones, que es permitir a los Estados miembros elegir a los candidatos más calificados por encima de otros”.

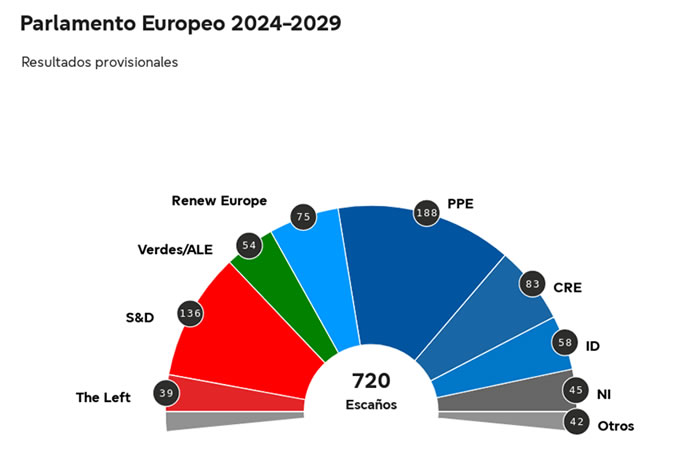

Del lado positivo, la mitad de los 14 candidatos son considerados “libres” por Freedom House, organización que evalúa la situación de los derechos políticos y libertades civiles en el mundo. Suponiendo que todos los candidatos resultarán electos en octubre, el Consejo de 2026 estará compuesto en un 45% por países “libres”, frente a solo un 19% de “no libres” y un 36% de “parcialmente libres”, según la triada de Freedom House. En comparación con la composición de 2025 (43% libre, 36% parcialmente libre, 21% no libre), habrá un leve incremento en la proporción de Estados donde los derechos políticos y las libertades civiles son generalmente respetados. Esto mantendrá la posibilidad de formar mayorías dispuestas a defender los derechos humanos y resistir intentos de debilitamiento del sistema universal.

La difícil coyuntura mundial en torno a la cooperación, la paz y los valores democráticos fue señalada en reiteradas ocasiones durante el evento de ISHR. Las democracias en el mundo son cada vez menos numerosas y la valoración de los derechos humanos universales se encuentra en retroceso. Un órgano político como el Consejo de Derechos Humanos no puede actuar con más principios que sus integrantes. Por lo tanto, si incluso países clasificados como “libres” (lo que es el caso de Argentina y los EEUU) adoptan políticas exteriores que desprecian los derechos humanos la política internacional en esta materia continuará en decadencia.

Por eso, resulta aún más crucial que los defensores comprometidos, tanto gobiernos como organizaciones de la sociedad civil, protejan activamente los mecanismos y avances logrados. Por imperfectos que sean, siguen siendo una herramienta vital para canalizar reclamos a nivel internacional y presionar a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Read it in English

Read it in English