Artículos

Análisis Latino

10-10-2025

10-10-2025Liberalismo versus capitalismo: una oposición real

Que capitalismo y liberalismo son totalmente escindibles, separables, se demuestra de manera inapelable -y trágica- con China. Superpotencia capitalista, China no muestra ni una brizna de liberalismo en su sistema totalitario dirigido por el Partido Comunista, un Estado policial orwelliano. Otras naciones asiáticas siguen el mismo modelo.

Por Pablo Díaz de Brito

El liberalismo ha vivido toda su larga existencia bajo el estigma de ser una ideología de empresarios, de propietarios, una "ideología burguesa". Efectivamente, así nació hace unos siglos. Pero aún hoy el liberalismo está soldado y condicionado por los intereses empresarios. Aunque el liberalismo es mucho más que esto: una doctrina universal de la libertad personal y política, de la soberanía del individuo por encima de la condición social de cada uno. Por lo demás, que capitalismo y liberalismo son totalmente escindibles, separables, se demuestra de manera inapelable -y trágica- con China. Superpotencia capitalista, China no muestra ni una brizna de liberalismo en su sistema totalitario dirigido por el Partido Comunista, un Estado policial orwelliano. Otras naciones asiáticas siguen el mismo modelo. Antes, Pinochet demostró cabalmente lo mismo, la disociación total entre liberalismo y economía de mercado. Lo seguiría el dictador peruano Fujimori. Queda así históricamente demostrado que el capitalismo no es un tipo de economía indisolublemente ligado a "la libertad", al liberalismo y sus instituciones políticas. Al contrario: capitalismo y dictadura se combinan a la perfección, como demuestran cada día China, Singapur, Vietnam.

Una fábrica textil china. El capitalismo chino somete a un régimen laboral alienante a sus trabajadores

El liberalismo desarrolló tempranamente una doctrina de la libertad personal e individual que va muchísimo más allá de su vinculación histórica de nacimiento con la clase empresaria, de esta estrecha circunstancia que hizo nacer al liberalismo junto con el capitalismo industrial en el siglo 18. Como se sabe, era entonces la doctrina de la naciente burguesía frente al sistema opresivo de las monarquías absolutas. Pero más allá de esta circunstancia histórica, el liberalismo es una doctrina universal, o sea, independiente de este, su origen histórico-fáctico. Como otros logros civilizatorios, la doctrina supera a sus circunstancias. El ejemplo más claro de un sistema de valores e instituciones que logra esta trascendencia es la democracia, nacida sin contradecir el esclavismo de la Antigüedad clásica, pero que derivó mucho más tarde, en la Edad Moderna, en doctrina política universal. Mientras que la democracia se independizó por completo de la clase social dominante de la Antigüedad que la originó, no ocurre lo mismo con el liberalismo, que sigue atado en diverso grado a la clase capitalista. Claro, mientras la economía esclavista desapareció hace milenios, el capitalismo sigue siendo el modelo único de economía. En los años 90 superó el desafío histórico del "socialismo real" y hoy convive con los diversos populismos.

Pero hay que suponer que el liberalismo, como doctrina de la libertad personal individual, se independizará de su vínculo originario con la empresa privada, con la "burguesía". Porque, como ya se dijo, la libertad individual es per se universal, es propia de cada individuo/persona con independencia de su condición social. Una fenomenología del individuo indica taxativamente que este se constituye como libre, como siendo- él-mismo, por fuera de las ataduras y mandatos sociales. Hay aquí una convergencia de una doctrina política, el liberalismo, y de una filosofía del sujeto viviente concreto, la fenomenología del filósofo alemán Edmund Husserl y sus discípulos.

Para dejar atrás su formato de doctrina decimonónica, el liberalismo debe ir más allá de su genérica afirmación abstracta o formal de libertad. Esta tarea debe centrarse en elaborar una sociología del ciudadano que sea a la vez una fenomenología de los individuos vivos y concretos en su mutuo relacionarse en el espacio social. Allí donde se juegan su soberanía como individuos. En el espacio social es donde se pone en peligro de manera sistemática la esfera de la libertad personal o individual. El Leviatán que siempre asedia es el ser social en sus distintas encarnaciones: no solo el Estado, como pretenden de mala fe los liberales ortodoxos, sino también distintas instituciones sociales que ellos, cristianos conservadores, defienden dogmáticamente, como la familia, las iglesias y la empresa privada, tres grandes agentes transmisores del control social represivo sobre el individuo. En los años 80 existía en Argentina una organización ultraconservadora, Tradición, Familia y Propiedad. Sin quererlo, enunciaba a tres agentes opresores, no del "proletariado" sino del individuo. El liberalismo conservador argentino se ha mostrado siempre muy afín a esos valores (para ellos) que son en verdad factores de control social represivo.

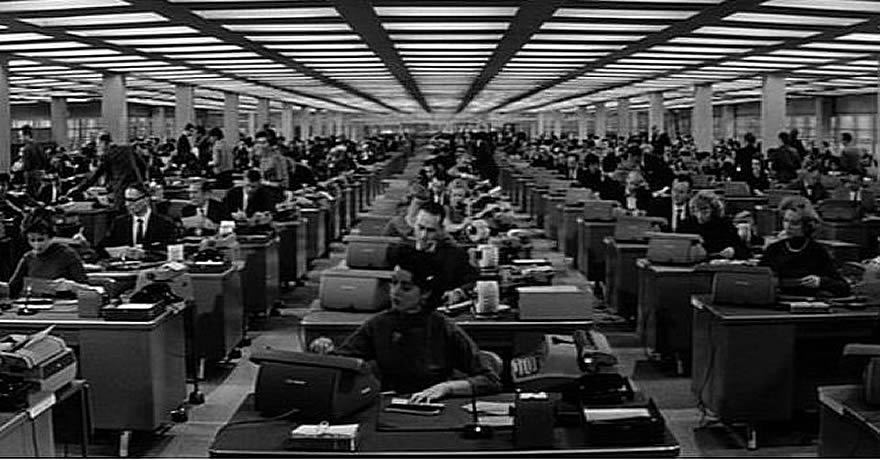

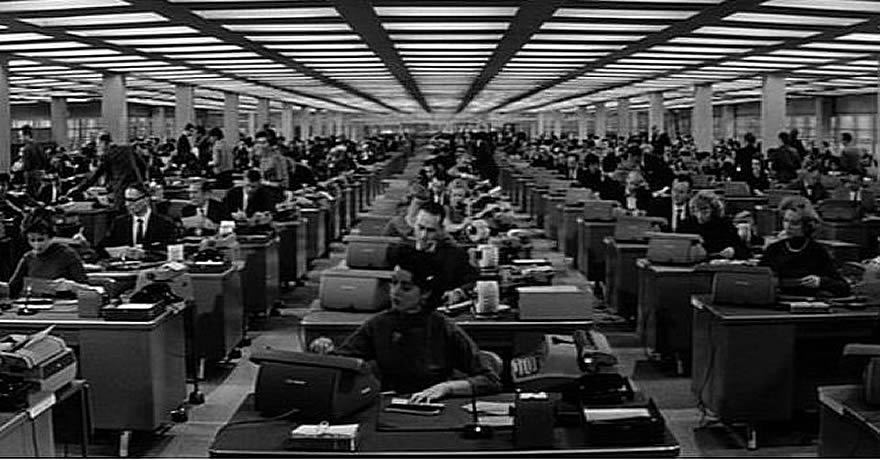

El masificado trabajo de oficina en los años 60s en EEUU.

La futura sociología fenomenológica debe centrarse en la condición laboral del ciudadano, debe partir de la diferenciación concreta y vivencial entre el ciudadano empresario-empleador y el ciudadano empleado asalariado. Es obvio que, en la vida diaria, todos se dan cuenta de la distancia sustancial entre un empresario y sus empleados. De la diferencia de poder real, y por lo tanto la desigualdad real, concreta, que hay entre ellos. Este asunto debe analizarse por fuera de una visión marxista, determinista y crasamente anticapitalista, y bajo un materialismo humanista atento a la vitalidad del individuo, que para el socialismo no es más que una célula social, "la suma de sus relaciones sociales" según Marx. Este necesario y superador nuevo corpus teórico lo provee la fenomenología husserliana.

Falta, entonces, una fenomenología de la persona real-concreta que sea una sociología de la vida de los ciudadanos en su quehacer laboral, económico. Se señalará entonces que la empresa es, como otras tantas instituciones, un agente de control, presión y modelación social. Fuerzas que se aplican sobre el individuo sin más, sin poner en cuestión esas fuerzas. La subcultura de las empresas irradia control social a raudales. Desde las evaluaciones y exámenes psicológicos a que someten sus empleados las grandes corporaciones privadas a las tecnologías de manipulación que se observan en los cursos de "coaching ontológico", "liderazgo" y demás pacotilla por el estilo. Son solo técnicas de manipulación de los empleados para formatear su psiquismo en favor de la empresa y lograr una ganancia óptima.

Hay otro tema directamente vinculado a este. La disociación de intereses entre empresarios y empleados es intrínseca por una simple razón estructural: el trabajo es un factor de la producción, y el empresario tratará siempre de abaratar su costo y flexibilizar su disponibilidad. Desde su punto de vista, no hay nada que cuestionarse, es coherente con sus intereses. Pero al tratarse de personas el factor trabajo no puede disponerse como un insumo más de la producción. Sin embargo, la tendencia a hacerlo es inevitable, intrínseca, dado que el trabajo es un factor clave de la producción y la ganancia. En la China hipercapitalista actual, existe, además de la masa de asalariados formal, un mercado de trabajo paralelo de 200 millones de personas que son algo así como los "Rappi" del trabajo industrial. Obreros que se anotan en una "app" y son llamados por industrias para trabajar un día o dos. Vale la pena repetirlo: 200 millones de personas. Lo informó The Economist recientemente. Por lo demás, el trabajador formal chino debería trabajar 48 horas semanales según la ley. De hecho rige en todo el país la norma informal conocida como "12 por 6", o sea, doce horas diarias de trabajo seis días a la semana. La China del Partido Comunista es el sueño imposible del empresario occidental: ¡libre disponibilidad del trabajo sin ningún sindicato ni ley que "distorsione" o limite su uso!

El francés Raymond Aron, un gran liberal que era partidario del modelo keynesiano.

Tal vez de resultas de este análisis aún por llevar a cabo el futuro liberalismo deba formular un igualitarismo cultural y material. La obra tardía de Stuart Mill sugirió algo de esto. De otra forma, seguirá siendo válida la crítica de que esa libertad que proclaman los liberales es abstracta o meramente formal, o sea, irreal, para la enorme mayoría de los ciudadanos. Cuando Milei y sus seguidores proclaman la búsqueda de "la libertad", se refieren abiertamente a la libertad de empresa y a nada más que ella. La fuente doctrinal de esta libertad de empresa -generalizada arbitrariamente como libertad de todos- es, en el caso libertario, el Hayek de "Camino de servidumbre" ("hemos abandonado la libertad en asuntos económicos sin la cual jamás ha existido la libertad personal y política"). La equiparación entre libertad de empresa y libertad personal es abiertamente falsa en el caso de los ciudadanos asalariados en la sociedad de masas actual, como se ha mostrado más arriba. Hayek afirmaba esto en 1944, mientras en EEUU el New Deal keynesiano de Roosevelt demostraba lo contrario. En los años de posguerra este modelo se extenderá por todo Occidente y más allá (Japón), siendo defendido por grandes filósofos liberales como el francés Raymond Aron y el austríaco Karl Popper.

Pasada esa época, con la crisis interminable del modelo de Estado de Bienestar keynesiano, el discurso "libertario" o "austríaco", durante décadas ultra-minoritario, pasó a ganar mucho mayor alcance, como bien sabemos en Argentina.

Por otro lado, el "microcapitalismo" del sujeto que abre un comercio o una "miniPyme" con unos pocos empleados es visto con simpatía y cercanía, casi en las antípodas del empresario poderoso con cientos o miles de empleados. Es en ese nivel en el que se unen empleados y capitalistas en proceso de formación, "emprendedores". Pero no es este el capitalismo que detenta el enorme poder de la corporación empresaria, del "establishment".

Conviene recordar que, como es evidente, la libertad que aporta la democracia liberal no es solo formal, sino también real-concreta: nos provee de las libertades de opinión, expresión y manifestación, de la libertad de elegir a los gobernantes, la libertad de asociación, el poder de escrutinio de los gobiernos y su eventual impugnación pública, el recurso a referendos, etc. Es esta suma de libertades la que marca la diferencia abismal entre una democracia liberal occidental y China o Rusia, por ejemplo. Nada puede ser más concreto que opinar y actuar con libertad y sin temor o no poder hacerlo en absoluto (China) o hacerlo muy limitadamente y bajo condiciones extremas de temor y peligro, incluso de riesgo de vida (Rusia, Bielorrusia, Venezuela, etc).

Pero, pese a todos estos valores reales en las democracias liberales no hay libertades económicas para todos, porque sencillamente en una economía capitalista no puede haberlas. Unos pocos ejercen su libertad a través de la propiedad de las empresas, los demás, la enorme mayoría, solo puede subordinarse al mando de esos pocos; un mando que no fue elegido ni preferido, solo consentido con resignación.

Es evidente -siempre lo fue- que para que haya libertad individual real y plena, en todos los órdenes, debe haber independencia material, económica, además de la igualdad jurídica y política que nos da la democracia liberal. "Ningún individuo debe poder ejercer coerción sobre otro", define el propio Hayek, paradójicamente. La libertad real y la independencia económica van juntas, punto que Hayek olvida sin explicaciones. Los valores de la libertad económica, para ser reales, deben valer para todos los ciudadanos, no solo para la minoría empresaria. Hoy solo esta minoría puede realizar la libertad personal que surge de gozar de independencia económica. La liberación del "Reino de la Necesidad" de estas pocas personas se da por la riqueza que poseen, pero sobre todo por su independencia del régimen laboral que ellas mismas imponen a los demás, al resto de los ciudadanos. En ese régimen la clase propietaria marca las condiciones, tiempos y fortunas o desgracias de los ciudadanos asalariados mediante un mandato inapelable y no negociable, ni discutible, mucho menos democráticamente elegible. No hay, no puede haber, libertad plena de los ciudadanos-individuos bajo este régimen laboral.

Resta saber, a través del devenir del pensamiento, cuál debería ser el régimen que supere al capitalismo sin recaer en los errores y horrores del "socialismo real" (comunismo), o de su sucedáneo contemporáneo, el populismo, con su economía capitalista semiestatizada y su recorte brutal de las libertades políticas y personales (chavismo, putinismo, etc). Pero para empezar esta labor incierta, el liberalismo debe declarar que las condiciones que impone el capitalismo a los ciudadanos asalariados es restrictiva de su libertad al negarle toda una dimensión de esta, esa libertad que resignan los asalariados en su vida laboral para constituirse en mero factor de la producción capitalista.

Pablo Díaz de BritoPeriodista.

Pablo Díaz de BritoPeriodista.

El liberalismo ha vivido toda su larga existencia bajo el estigma de ser una ideología de empresarios, de propietarios, una "ideología burguesa". Efectivamente, así nació hace unos siglos. Pero aún hoy el liberalismo está soldado y condicionado por los intereses empresarios. Aunque el liberalismo es mucho más que esto: una doctrina universal de la libertad personal y política, de la soberanía del individuo por encima de la condición social de cada uno. Por lo demás, que capitalismo y liberalismo son totalmente escindibles, separables, se demuestra de manera inapelable -y trágica- con China. Superpotencia capitalista, China no muestra ni una brizna de liberalismo en su sistema totalitario dirigido por el Partido Comunista, un Estado policial orwelliano. Otras naciones asiáticas siguen el mismo modelo. Antes, Pinochet demostró cabalmente lo mismo, la disociación total entre liberalismo y economía de mercado. Lo seguiría el dictador peruano Fujimori. Queda así históricamente demostrado que el capitalismo no es un tipo de economía indisolublemente ligado a "la libertad", al liberalismo y sus instituciones políticas. Al contrario: capitalismo y dictadura se combinan a la perfección, como demuestran cada día China, Singapur, Vietnam.

Una fábrica textil china. El capitalismo chino somete a un régimen laboral alienante a sus trabajadores

El liberalismo desarrolló tempranamente una doctrina de la libertad personal e individual que va muchísimo más allá de su vinculación histórica de nacimiento con la clase empresaria, de esta estrecha circunstancia que hizo nacer al liberalismo junto con el capitalismo industrial en el siglo 18. Como se sabe, era entonces la doctrina de la naciente burguesía frente al sistema opresivo de las monarquías absolutas. Pero más allá de esta circunstancia histórica, el liberalismo es una doctrina universal, o sea, independiente de este, su origen histórico-fáctico. Como otros logros civilizatorios, la doctrina supera a sus circunstancias. El ejemplo más claro de un sistema de valores e instituciones que logra esta trascendencia es la democracia, nacida sin contradecir el esclavismo de la Antigüedad clásica, pero que derivó mucho más tarde, en la Edad Moderna, en doctrina política universal. Mientras que la democracia se independizó por completo de la clase social dominante de la Antigüedad que la originó, no ocurre lo mismo con el liberalismo, que sigue atado en diverso grado a la clase capitalista. Claro, mientras la economía esclavista desapareció hace milenios, el capitalismo sigue siendo el modelo único de economía. En los años 90 superó el desafío histórico del "socialismo real" y hoy convive con los diversos populismos.

Pero hay que suponer que el liberalismo, como doctrina de la libertad personal individual, se independizará de su vínculo originario con la empresa privada, con la "burguesía". Porque, como ya se dijo, la libertad individual es per se universal, es propia de cada individuo/persona con independencia de su condición social. Una fenomenología del individuo indica taxativamente que este se constituye como libre, como siendo- él-mismo, por fuera de las ataduras y mandatos sociales. Hay aquí una convergencia de una doctrina política, el liberalismo, y de una filosofía del sujeto viviente concreto, la fenomenología del filósofo alemán Edmund Husserl y sus discípulos.

Para dejar atrás su formato de doctrina decimonónica, el liberalismo debe ir más allá de su genérica afirmación abstracta o formal de libertad. Esta tarea debe centrarse en elaborar una sociología del ciudadano que sea a la vez una fenomenología de los individuos vivos y concretos en su mutuo relacionarse en el espacio social. Allí donde se juegan su soberanía como individuos. En el espacio social es donde se pone en peligro de manera sistemática la esfera de la libertad personal o individual. El Leviatán que siempre asedia es el ser social en sus distintas encarnaciones: no solo el Estado, como pretenden de mala fe los liberales ortodoxos, sino también distintas instituciones sociales que ellos, cristianos conservadores, defienden dogmáticamente, como la familia, las iglesias y la empresa privada, tres grandes agentes transmisores del control social represivo sobre el individuo. En los años 80 existía en Argentina una organización ultraconservadora, Tradición, Familia y Propiedad. Sin quererlo, enunciaba a tres agentes opresores, no del "proletariado" sino del individuo. El liberalismo conservador argentino se ha mostrado siempre muy afín a esos valores (para ellos) que son en verdad factores de control social represivo.

El masificado trabajo de oficina en los años 60s en EEUU.

La futura sociología fenomenológica debe centrarse en la condición laboral del ciudadano, debe partir de la diferenciación concreta y vivencial entre el ciudadano empresario-empleador y el ciudadano empleado asalariado. Es obvio que, en la vida diaria, todos se dan cuenta de la distancia sustancial entre un empresario y sus empleados. De la diferencia de poder real, y por lo tanto la desigualdad real, concreta, que hay entre ellos. Este asunto debe analizarse por fuera de una visión marxista, determinista y crasamente anticapitalista, y bajo un materialismo humanista atento a la vitalidad del individuo, que para el socialismo no es más que una célula social, "la suma de sus relaciones sociales" según Marx. Este necesario y superador nuevo corpus teórico lo provee la fenomenología husserliana.

Falta, entonces, una fenomenología de la persona real-concreta que sea una sociología de la vida de los ciudadanos en su quehacer laboral, económico. Se señalará entonces que la empresa es, como otras tantas instituciones, un agente de control, presión y modelación social. Fuerzas que se aplican sobre el individuo sin más, sin poner en cuestión esas fuerzas. La subcultura de las empresas irradia control social a raudales. Desde las evaluaciones y exámenes psicológicos a que someten sus empleados las grandes corporaciones privadas a las tecnologías de manipulación que se observan en los cursos de "coaching ontológico", "liderazgo" y demás pacotilla por el estilo. Son solo técnicas de manipulación de los empleados para formatear su psiquismo en favor de la empresa y lograr una ganancia óptima.

Hay otro tema directamente vinculado a este. La disociación de intereses entre empresarios y empleados es intrínseca por una simple razón estructural: el trabajo es un factor de la producción, y el empresario tratará siempre de abaratar su costo y flexibilizar su disponibilidad. Desde su punto de vista, no hay nada que cuestionarse, es coherente con sus intereses. Pero al tratarse de personas el factor trabajo no puede disponerse como un insumo más de la producción. Sin embargo, la tendencia a hacerlo es inevitable, intrínseca, dado que el trabajo es un factor clave de la producción y la ganancia. En la China hipercapitalista actual, existe, además de la masa de asalariados formal, un mercado de trabajo paralelo de 200 millones de personas que son algo así como los "Rappi" del trabajo industrial. Obreros que se anotan en una "app" y son llamados por industrias para trabajar un día o dos. Vale la pena repetirlo: 200 millones de personas. Lo informó The Economist recientemente. Por lo demás, el trabajador formal chino debería trabajar 48 horas semanales según la ley. De hecho rige en todo el país la norma informal conocida como "12 por 6", o sea, doce horas diarias de trabajo seis días a la semana. La China del Partido Comunista es el sueño imposible del empresario occidental: ¡libre disponibilidad del trabajo sin ningún sindicato ni ley que "distorsione" o limite su uso!

El francés Raymond Aron, un gran liberal que era partidario del modelo keynesiano.

Tal vez de resultas de este análisis aún por llevar a cabo el futuro liberalismo deba formular un igualitarismo cultural y material. La obra tardía de Stuart Mill sugirió algo de esto. De otra forma, seguirá siendo válida la crítica de que esa libertad que proclaman los liberales es abstracta o meramente formal, o sea, irreal, para la enorme mayoría de los ciudadanos. Cuando Milei y sus seguidores proclaman la búsqueda de "la libertad", se refieren abiertamente a la libertad de empresa y a nada más que ella. La fuente doctrinal de esta libertad de empresa -generalizada arbitrariamente como libertad de todos- es, en el caso libertario, el Hayek de "Camino de servidumbre" ("hemos abandonado la libertad en asuntos económicos sin la cual jamás ha existido la libertad personal y política"). La equiparación entre libertad de empresa y libertad personal es abiertamente falsa en el caso de los ciudadanos asalariados en la sociedad de masas actual, como se ha mostrado más arriba. Hayek afirmaba esto en 1944, mientras en EEUU el New Deal keynesiano de Roosevelt demostraba lo contrario. En los años de posguerra este modelo se extenderá por todo Occidente y más allá (Japón), siendo defendido por grandes filósofos liberales como el francés Raymond Aron y el austríaco Karl Popper.

Pasada esa época, con la crisis interminable del modelo de Estado de Bienestar keynesiano, el discurso "libertario" o "austríaco", durante décadas ultra-minoritario, pasó a ganar mucho mayor alcance, como bien sabemos en Argentina.

Por otro lado, el "microcapitalismo" del sujeto que abre un comercio o una "miniPyme" con unos pocos empleados es visto con simpatía y cercanía, casi en las antípodas del empresario poderoso con cientos o miles de empleados. Es en ese nivel en el que se unen empleados y capitalistas en proceso de formación, "emprendedores". Pero no es este el capitalismo que detenta el enorme poder de la corporación empresaria, del "establishment".

Conviene recordar que, como es evidente, la libertad que aporta la democracia liberal no es solo formal, sino también real-concreta: nos provee de las libertades de opinión, expresión y manifestación, de la libertad de elegir a los gobernantes, la libertad de asociación, el poder de escrutinio de los gobiernos y su eventual impugnación pública, el recurso a referendos, etc. Es esta suma de libertades la que marca la diferencia abismal entre una democracia liberal occidental y China o Rusia, por ejemplo. Nada puede ser más concreto que opinar y actuar con libertad y sin temor o no poder hacerlo en absoluto (China) o hacerlo muy limitadamente y bajo condiciones extremas de temor y peligro, incluso de riesgo de vida (Rusia, Bielorrusia, Venezuela, etc).

Pero, pese a todos estos valores reales en las democracias liberales no hay libertades económicas para todos, porque sencillamente en una economía capitalista no puede haberlas. Unos pocos ejercen su libertad a través de la propiedad de las empresas, los demás, la enorme mayoría, solo puede subordinarse al mando de esos pocos; un mando que no fue elegido ni preferido, solo consentido con resignación.

Es evidente -siempre lo fue- que para que haya libertad individual real y plena, en todos los órdenes, debe haber independencia material, económica, además de la igualdad jurídica y política que nos da la democracia liberal. "Ningún individuo debe poder ejercer coerción sobre otro", define el propio Hayek, paradójicamente. La libertad real y la independencia económica van juntas, punto que Hayek olvida sin explicaciones. Los valores de la libertad económica, para ser reales, deben valer para todos los ciudadanos, no solo para la minoría empresaria. Hoy solo esta minoría puede realizar la libertad personal que surge de gozar de independencia económica. La liberación del "Reino de la Necesidad" de estas pocas personas se da por la riqueza que poseen, pero sobre todo por su independencia del régimen laboral que ellas mismas imponen a los demás, al resto de los ciudadanos. En ese régimen la clase propietaria marca las condiciones, tiempos y fortunas o desgracias de los ciudadanos asalariados mediante un mandato inapelable y no negociable, ni discutible, mucho menos democráticamente elegible. No hay, no puede haber, libertad plena de los ciudadanos-individuos bajo este régimen laboral.

Resta saber, a través del devenir del pensamiento, cuál debería ser el régimen que supere al capitalismo sin recaer en los errores y horrores del "socialismo real" (comunismo), o de su sucedáneo contemporáneo, el populismo, con su economía capitalista semiestatizada y su recorte brutal de las libertades políticas y personales (chavismo, putinismo, etc). Pero para empezar esta labor incierta, el liberalismo debe declarar que las condiciones que impone el capitalismo a los ciudadanos asalariados es restrictiva de su libertad al negarle toda una dimensión de esta, esa libertad que resignan los asalariados en su vida laboral para constituirse en mero factor de la producción capitalista.